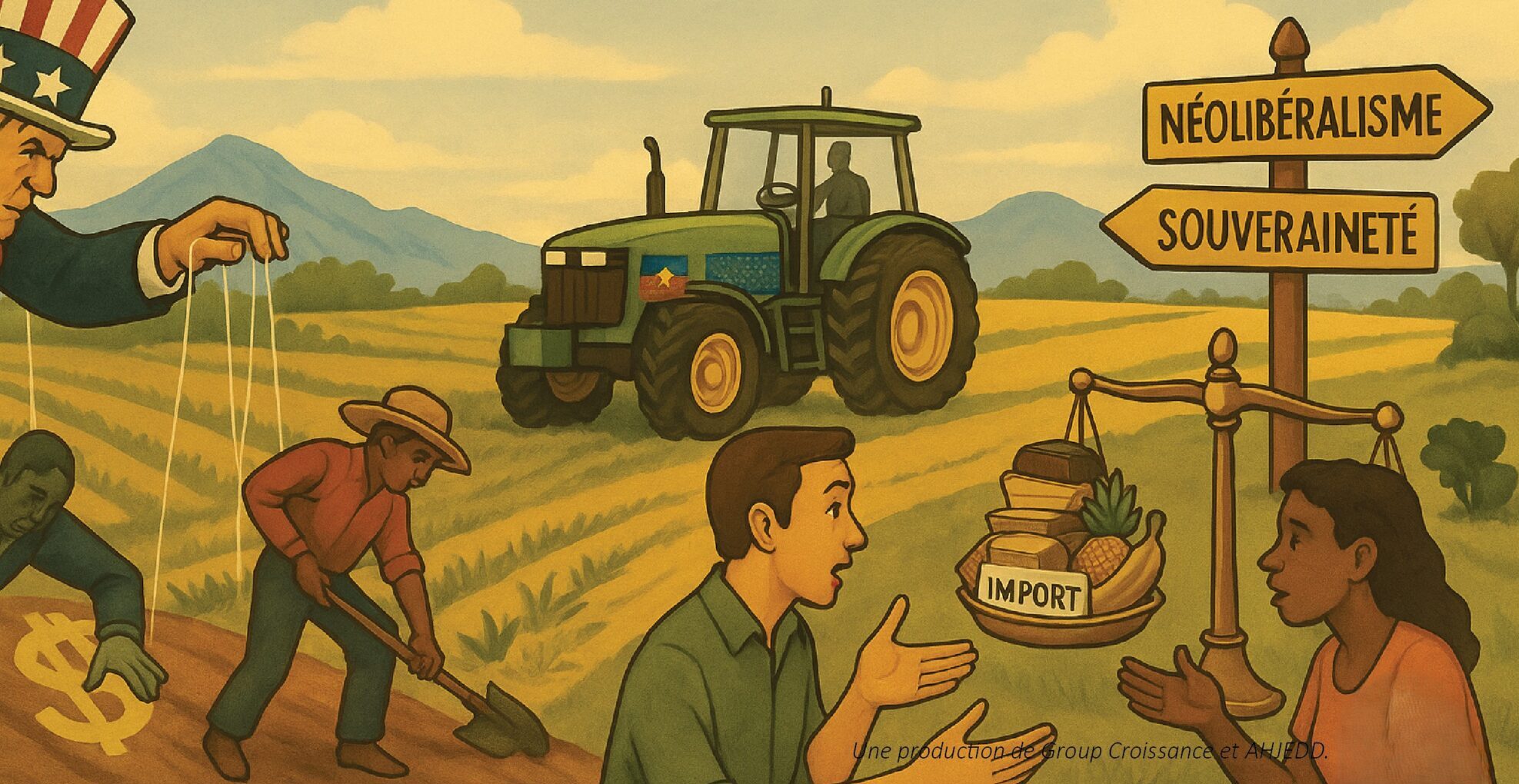

Les tarifs douaniers en Haïti : entre dépendance économique et héritage néolibéral

En Haïti, les tarifs douaniers ne relèvent pas seulement de l’administration ; ils représentent un enjeu capital pour l’autonomie économique du pays, soulignant les tensions entre la dépendance vis-à-vis des importations, la vulnérabilité financière et le désir de revitaliser la production locale. Depuis les réformes libérales des années 1990, sous l’égide d’institutions internationales, le système douanier haïtien a donné naissance à une économie fragile, dominée par les importations, au détriment des secteurs locaux. Comment fonctionne ce système à l’heure actuelle ? Quelles sont ses racines ? Quelles réformes pourraient être envisagées pour offrir à Haïti les leviers de son essor ?

Les droits de douane sont essentiels pour les finances publiques d’Haïti. D’après l’Administration générale des douanes (AGD), ils ont représenté plus de 60 % des recettes fiscales en 2022. Ce poids s’explique par la structure même de l’économie haïtienne, où les importations sont prépondérantes dans les échanges commerciaux. Le système repose sur le Système harmonisé (SH), une classification internationale des marchandises, auxquelles s’ajoutent des taxes comme la taxe sur le chiffre d’affaires (TCA) de 10 % et le Fonds de développement économique et social (FDES).

Cette dépendance aux recettes douanières rend le système indispensable, mais délicat. Toute perturbation – qu’il s’agisse de crises politiques, de catastrophes naturelles ou de variations commerciales – met en péril directement la stabilité financière. Pourtant, ce modèle, bien que crucial, révèle une faiblesse structurelle : l’incapacité de l’État à diversifier ses sources de revenus, à cause d’une production nationale en berne.

Les origines : une libéralisation imposée

Le système douanier actuel a pris forme avec les réformes des années 1990, marquées par un virage libéral imposé de l’extérieur. Après le retour de Jean-Bertrand Aristide en 1994, suite au coup d’État de 1991, Haïti a dû mettre en œuvre un programme d’ajustement structurel sous la supervision du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Ces réformes ont drastiquement diminué les droits de douane, ouvrant largement les portes aux importations.

Le cas du riz est exemplaire. Avant 1994, le tarif douanier sur ce produit essentiel était de 35 %. Il a chuté à 3 %, rendant le riz haïtien non compétitif face aux importations, notamment venues des États-Unis, où l’agriculture bénéficie de fortes subventions. Conséquence : aujourd’hui, selon L’USAID (2021), 80 % du riz consommé en Haïti est importé. En 2010, l’ancien président américain Bill Clinton lui-même a reconnu l’erreur de cette politique : « Cela a aidé les agriculteurs de mon État, mais a ruiné l’économie du riz en Haïti » (New York Times).

Une agriculture étouffée par la concurrence étrangère

Cette libéralisation a eu des effets dévastateurs sur l’agriculture haïtienne. Les secteurs du riz, des œufs, du sucre ou de la volaille, autrefois moteurs de l’économie rurale, ont été écrasés par des produits importés à bas prix. « Ce n’est pas une ouverture commerciale, c’est une dépossession économique », critique Camille Chalmers, économiste et porte-parole de la Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA), lors d’une entrevue à AlterPresse en 2018.

Les agriculteurs haïtiens, dépourvus de soutiens financiers et confrontés à des infrastructures insuffisantes, peuvent rivaliser avec des produits étrangers bénéficiant d’économies d’échelle et d’aides publiques. Cette situation a non seulement fragilisé l’autosuffisance alimentaire, mais également accru la pauvreté rurale, poussant des milliers de familles à migrer vers les villes ou à émigrer.

Réformer pour protéger : un débat urgent

Face à cette crise, nombreux sont ceux qui réclament une refonte du système douanier. L’Association nationale des agriculteurs haïtiens (ANAH) milite pour augmenter les droits de douane sur certains produits clés. « Il est impossible de redynamiser l’agriculture si nos produits sont systématiquement écrasés par la concurrence étrangère », insiste Wilfrid Sénatus, président de l’ANAH, dans Le Nouvelliste (2019).

Un projet de réforme du Code des douanes, initié en 2022, vise à répondre à ces préoccupations. Mais, les progrès sont lents, freinés par divers obstacles : la dépendance économique aux importations, la corruption au sein des administrations douanières et les engagements internationaux qui restreignent la marge de manœuvre d’Haïti. Augmenter les tarifs douaniers sans une stratégie globale risque, par ailleurs, de renchérir les produits de première nécessité, au détriment des consommateurs les plus modestes.

Une vision productive pour l’avenir

Pour l’économiste Kesner Pharel, une réforme douanière saurait être effective sans une relance de la production nationale. « Sans investissements dans les secteurs locaux, une hausse des droits de douane ne ferait qu’accroître les prix, sans bénéfices réels », prévient-il dans une interview accordée au journal Le Nouvelliste en 2023. Les tarifs douaniers doivent être vus comme un levier stratégique, et non comme une simple source de revenus. Cela implique des politiques complémentaires : subventions aux agriculteurs, modernisation des infrastructures, accès au crédit et formation pour renforcer la compétitivité des produits haïtiens.

Un tel projet demanderait également une volonté politique tenace pour renégocier les accords internationaux qui obligent Haïti à maintenir des tarifs bas. Cela implique, enfin, une lutte acharnée contre la corruption, qui ronge le système douanier et prive l’État de ressources essentielles.

Un choix de société

Le système douanier haïtien, façonné par les réformes libérales des années 1990, se trouve à un carrefour. Il cristallise un dilemme central : comment concilier la protection des filières locales, la stabilité des prix pour les consommateurs et le respect des engagements internationaux ? Plus qu’une réforme fiscale, c’est une vision de développement qu’Haïti doit définir. Continuer à dépendre des importations, c’est prolonger une vulnérabilité chronique. Investir dans la production nationale, c’est créer les conditions d’une autonomie économique retrouvée. À l’heure où les crises se multiplient, ce choix n’a jamais été aussi urgent.