Coup d’œil historique sur l’expérience haïtienne de la dette externe

Haïti a une expérience en matière de dette très dommageable pour l’économie nationale. Le capital financier international est l’un des principaux canaux à travers lesquels les valeurs créées dans le secteur agricole haïtien ont été systématiquement extraites par le colonisateur : la France. Cette expérience peut être énumérée parmi les axes du mal haïtien. La dette internationale a été un poids très lourd pour la constitution d’une épargne nationale qui, ceteris paribus, est une condition nécessaire pour l’accumulation du capital donc pour la croissance. Encore de nos jours, la dette publique ou du moins le paiement du service de la dette, particulièrement externe, constitue un blocage à l´augmentation des investissements publics dans des secteurs clés de la vie nationale.

Dette de l’Indépendance

La proclamation de l’indépendance d’Haïti en 1804 donna naissance à la première république noire d’un monde fortement européocentrique. La libération nationale n’a pas nécessairement entrainé l’indépendance économique. La jeune nation fut systématiquement étouffée par les grands pays européens et même par les États-Unis d’Amérique (embargo de 1806). Dans la crainte d’un retour des colons français, le Président Boyer , a dû recourir à une dette évaluée à 150 millions de francs (soit le budget général de la France à l’époque), pour bénéficier de la fameuse Ordonnance du 17 avril 1825. Cette Ordonnance, édictée sous la pression des milieux commerciaux français, concédait totalement l’indépendance à Haïti. Mais, en contrepartie, les ex-colons français dépossédés de leurs terres depuis la révolte de 1791 par Boukman, devaient être dédommagés.

Cette dette, qui a marqué le début d’une politique financière antinationale, a été un fardeau pour l’économie productive (agriculture/culture du café) du pays durant tout le XIXème siècle jusqu’à 1922. Des calculs simples pourraient signifier que le remboursement devrait durer 5 ans (5 tranches de 30 millions de francs), mais il a été beaucoup plus problématique. En effet, Charles X a, en plus du remboursement de la dette, exigé, une réduction de 50% des droits de douane sur les navires français et leurs marchandises, ce qui constituait un réel manque à gagner pour les finances publiques haïtiennes qui s’alimentaient essentiellement des

Pour faire face au paiement de la première annuité de l’indemnité due l’Etat haïtien, en 1825, a effectué un emprunt de 30 millions de francs à 6%, cotée à la bourse de Paris, remboursable en 25 ans auprès des maisons de la Haute Banque française. Cette stratégie, combinée aux fluctuations (souvent à la baisse) des cours des manières premières, a fait perdurer le paiement de la dette de l’indépendance durant plus d’un siècle.

Emprunts de Domingue

Après de nombreux marchandages et sous prétexte d’achat de biens, d’équipements et d’établissement d’une banque en Haïti, le président Michel Domingue contracta en septembre 1874 un emprunt de 15 millions de francs sur la base d’un décompte de l’ordre de 33%. Cet emprunt survient après le paiement par Haïti de plus de 76 000 000 francs à la France entre 1838 et 1875. Ce qui a porté la dette de l’indépendance à un peu plus de 13 750 000 francs.

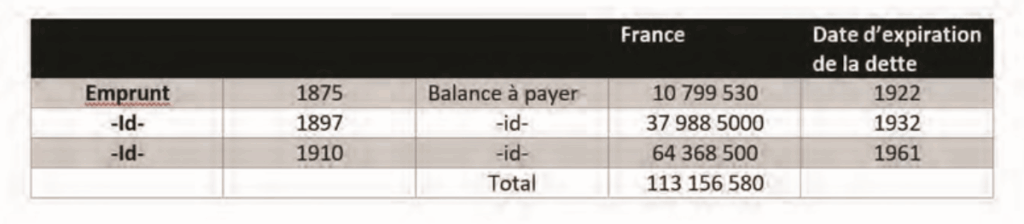

Le produit net de ce premier emprunt de Domingue atteignit la somme de 10 000 000 de francs, lesquels devraient être payés en deux ans. Le gouvernement de Domingue, voyant l’incapacité du Trésor de faire face à cette nouvelle obligation contracta, le 30 juin 1875, un nouvel emprunt de 50 000 000 de francs. En 1896 l’État haïtien contracta une nouvelle dette de 50 000 000 de francs dans le besoin d’unifier la dette publique extérieure. En 1910, malgré les deux emprunts de 1875 et 1896 non soldés, le gouvernement bénéficia d´un nouveau prêt de 65 000 000 de francs consenti à un taux de 5% et payable en cinquante ans.

La dette à la veille de l’Occupation

L´analyse du montant global des sommes payées par l’État haïtien à ses créanciers français entre 1825 et 1922conduit à une constatation: malgré la situation financière chaotique presque permanente et le gaspillage des ressources publiques, le Trésor versa un total de 124 millions de francs à titre de capital augmenté des intérêts de l’ordre de 5 à 14%.

Si l’État haïtien durant tout le XIXème siècle échoua dans sa tâche de développement des forces productives nationales, il fut un très bon élève en manière de paiement de la dette externe, particulièrement à ses créanciers français. Ci-après figure une illustration de la dette extérieure d´Haïti en 1914.

Emprunt de 1922

Durant l’occupation américaine, par le biais de la Banque Nationale d’Haïti (BNH) la dette extérieure passa des mains françaises aux mains américaines. Il faut rappeler que les américains étaient longtemps présents dans le consortium qui contrôlait la BNH. En 1911, ils possédaient 20% des actions émises essentiellement à travers la National City Bank. Dès 1916, cette dernière racheta toutes les actions américaines et anglaises et en 1920 elle écarta totalement les français faisant ainsi de la BNH une filiale. En tant qu´annexe de la National City Bank, la BNH fut immédiatement chargée de négocier un nouvel emprunt qui fut émis sur le marché de New-York par la National City Company, une autre succursale de la NCB. Le montant nominal de cet emprunt fut de 22 894 041.94 dollars US. Il fut lancé par la BNH à 92,137% et offert au public à 96,50% à un taux intérêt de 6%. Pour la période allant de 1924 à 1925, le Trésor public haïtien paya d’avance un montant de 2 229 289.54 dollars. Les sommes acquittés pour couvrir les intérêts et amortissements de la dette extérieure et autres obligations représentaient respectivement 29,78% et 28,09% du budget pour les années 1923 et 1924.

1957-1986 : Dette accumulée par Duvalier père et fils.

En 1986, Baby Doc quitta Haïti pour regagner sa villa sur la côte d’Azur en France avec une fortune évalué à 900 000 000 dollars US amassé au détriment du pays qui en conséquence héritage d’une dette colossale qui, selon plusieurs chercheurs (particulièrement P. Farmer), est illégitime vu qu’elle n’a pas servi au développement du pays. Entre 1957 à 1986, la dette extérieure a été multipliée par 17.5. Au moment de la fuite de Duvalier fils, elle représentait 750 000 000 de dollars, et en 2008, avec le jeu des intérêts, elle a atteint plus de 1.884 milliards de dollars US. Une annulation de 1.2 milliards de dollars fut décidée en 2009.

PetroCaribe

PetroCaribe est un accord de coopération énergétique lancé en 2005 par le Venezuela avec une quinzaine de pays dont Haïti. Les bénéfices devraient servir pour financer des projets sociaux et de développement. La première livraison de pétrole dans le cadre de cet accord en Haïti fut effectuée le 5 mars 2008. De cette date jusqu’à 2018, de 43.9 millions de barils de pétrole furent livrés et commercialisé générant des ressources évaluées à 4.327 milliards de dollars. Conformément aux conditions de l’accord PetroCaribe, les compagnies pétrolières, suivant la valeur du marché international, doivent acheter le pétrole du gouvernement qui doit recueillir l’argent. L’État transfère un pourcentage variant entre 40% et 70%, selon les cours internationaux du pétrole, et conserve le pourcentage restant (entre 60% à 30%) comme prêt concessionnaire (taux de 1%). Ce prêt devrait être remboursé au Vénézuela sur 25 ans avec deux ans de sursis avant le premier versement. Ce programme constituait une occasion idéale pour Haït d’investir dans des projets de développement pour se mesure sur la voie de la prospérité. Malheureusement, les fonds furent l´objet de mauvaise gestion donnant naissance à de nombreux scandales. Le pays continue de porter le poids d’un service de la dette interne et externe totalisant 20.06, milliards de gourdes en ce qui à trait au budget 2019-2020, soit 10.1% du budget total, dépassant ainsi les crédits alloués à 13 ministères.

DevHaïti