Les clefs de la démocratisation de la République dominicaine

Après près d’un siècle de guerres intestines, une dictature trentenaire et deux décennies de troubles politiques, la République dominicaine a initié sa transition démocratique en 1978. D’entrée de jeu, il faut dire qu’il s’agit d’une démocratie qui est appelée à se consolider. Les élections, jusqu’en 1990, ont toujours eu lieu sur fond de fraudes massives. Ce n’est qu’à partir de 1996 que les joutes ont commencé à être mieux organisées et ont gagné en crédibilité fondamentalement grâce au « Pacte pour la démocratie », signé entre les leaders politiques Balaguer et Peña Gómez qui s’est vu ravir sa victoire aux élections de 1990. Cet essai a pour objectif de présenter les facteurs qui ont facilité la démocratisation de la République dominicaine, qui selon mon analyse, découle du rôle des élites et de la performance économique du pays. En tout premier lieu, on mettra en évidence la forte participation électorale des dominicains, élément de base de toute transition démocratique.

I – Participation électorale

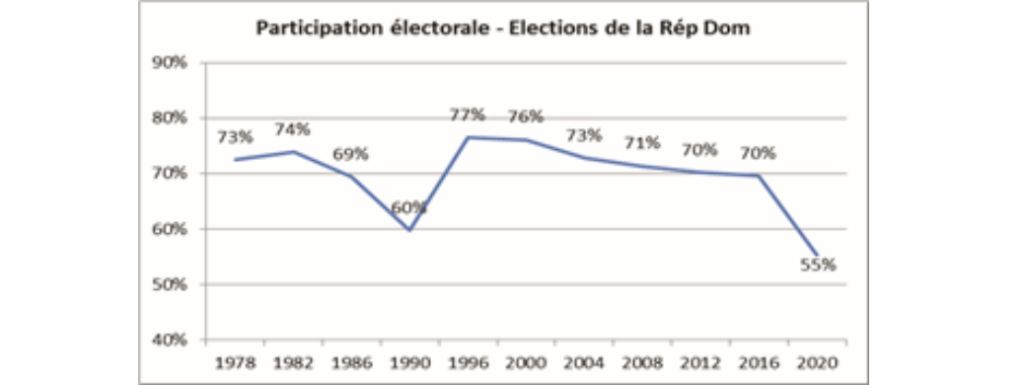

Depuis le scrutin inaugural de 1978 remporté par Antonio Guzman du Parti Révolutionnaire Dominicain (PRD) jusqu’aux joutes du 5 juillet dernier, la participation électorale dominicaine est en moyenne de 70%.

Ce taux de participation place la RD en deuxième position parmi les pays à plus forte légitimité électorale du Système d’intégration centraméricain (SICA), composé des pays de l’Amérique centrale et de la République dominicaine, derrière le Costa Rica qui occupe la première place (voir graphique).

Ce graphique présente deux valeurs atypiques qui méritent un regard particulier. Les élections du 5 juillet dernier qui ont été remportées par Luis Abinader ont enregistré un taux de participation de 55%, soit le plus faible taux parmi les 11 élections tenues pendant l’ère démocratique de la République dominicaine. Cette situation s’explique par la pandémie de la Covid-19 qui a grandement frappé le pays et a empêché les citoyens d’exercer ce devoir civique par peur de se faire contaminer. Rappelons que la République dominicaine est le pays le plus affecté de la Caraïbe avec un total 104,803 cas enregistrés au 16 septembre 2020.

Compte tenu du contexte de ras-le-bol contre le Parti de la Libération Dominicaine (PLD) qui a prévalu depuis quelque temps, on pouvait s’attendre à une participation aussi grande que celle de 1996, année du début de la deuxième étape de la transition démocratique en République dominicaine où les Dominicains sont sortis en masse pour dire non aux fraudes massives. La candidature de Peña Gomez, à cause de son origine haïtienne, a aussi exercé une incidence positive dans la participation électorale de cette même année.

II – Le rôle des élites

Pendant très longtemps, la théorie de la modernisation de Lipset a toujours été la référence pour l’analyse des processus de démocratisation. Cependant, en Amérique latine, cette théorie a une faible capacité explicative, du moins, pour les années inaugurales de la troisième vague de transition démocratique dans la région. En effet, la décennie des années 80 a été considérée comme perdue à cause de la crise de dettes, qui a provoqué la stagnation ou une croissance négative avec une détérioration des conditions de vie au niveau régional. Et la République dominicaine avec une croissance économique de tendance négative au cours des années 70 et ayant enregistré son taux le plus faible (3%) en 1978, l’année de la transition, n’a donc pas été une exception à cette règle.

Il faut chercher les causes de l’entrée de l’Amérique latine en général et de la République dominicaine en particulier dans la troisième vague de la démocratisation à parler du rôle joué par les élites. Il s’agit de l’effet positif que, grâce à une sorte d’ingénierie politique, certains individus ou certains groupes clés ont exercé sur les règles du jeu politique.

II.1 – Elites politiques

Dans le cas dominicain, trois leaders politiques avec la formation de trois partis politiques, ont mis le pays sur la voie de la transition démocratique. Il s’agit de Juan Bosch qui a fondé le Parti Révolutionnaire Dominicain (PRD) en 1939 à Cuba et le Parti de la Libération Dominicaine (PLD) en 1973 à Santo Domingo suite à une crise interne au sein du PRD ; de José Francisco Peña Gómez qui a pris les rênes du PRD au départ de Juan Bosch ; et de Joaquín Balaguer qui a fondé le Parti réformiste social-chrétien (PRSC) en 1963 à New York.

Ces trois partis sont tous d’idéologie centriste : Le PLD et le PRD de centre-gauche (bien que la position actuelle du PLD comme parti de gauche est discutable) et le PRSC, de centre-droit, qui a su combiné le conservatisme social et le libéralisme économique. Ces trois partis ont dirigé le pays pendant les 42 années de la démocratie dominicaine jusqu’à l’avènement du PRM aux dernières élections. Le PRD a dirigé le pays pendant 12 ans ; le PRSC a été au pouvoir pendant 10 ans, alors que le PLD a été élu pendant 20 ans.

Deux points sont à souligner dans le rôle du leadership politique dominicain. Premièrement, ils étaient tous les trois de grands intellectuels de la classe moyenne mais d’humble origine. Ceci renvoie à l’idée d’une certaine mobilité sociale en République dominicaine en dépit d’une grande inégalité, mais aussi à l’importance d’une solide formation intellectuelle pour mener la barque d’un pays surtout au début d’une construction démocratique. Deuxièmement, ils avaient adopté des idéologies centristes pour leurs partis et ont évité autant que faire se peut la scission au sein de ces regroupements politiques.

Ces caractéristiques et actions ont joué un rôle fondamental contre l’atomisation et le fourmillement des partis politiques, qui sont considérés comme des fléaux pour toute démocratie naissante.

L’adoption de l’idéologie centriste peut avoir d’autres explications notamment d’ordre économique ; mais dans la tradition de la théorie des élites de Pareto, Mosca et Michels ou de celle des transitions centrées sur les élites de Burton, Higley et Karl, il ne fait aucun doute que ces leaders politiques ont exercé une grande influence dans ce choix.

II.2 – Elites de la société civile : Eglise Catholique, Participation Citoyenne et autres

D’autres acteurs, dans la perspective des élites qu’il faut aussi analyser sont ceux de la société civile. On peut citer par exemple l’Église catholique et des organisations de la société civile comme Participation Citoyenne. L’Église catholique a joué un rôle non négligeable dans la troisième vague de la démocratisation en Amérique latine à la faveur du Concile Vatican II tenu en 1963. Cette assemblée des évêques a accordé une plus grande place à la pastorale sociale dans la mission de l’Église, qui désormais a choisi la lutte aux cotés des pauvres, comme socle de l’émergence de la théologie de la libération en Amérique latine. En République dominicaine, les orientations de Vatican II ont été appliquées via la lutte de la Conférence Épiscopale contre la dictature de Trujillo, du moins vers la fin du régime. L’Université Pontificale Mère et Maitresse (PUCMM), représenté par son recteur Agripino Núñez a joué le rôle de médiatrice pour la résolution de crises politiques. Rappelons, au passage, que l’Eglise catholique a toujours été l’institution à laquelle se fie le plus la population dominicaine suivant les enquêtes menées par le Projet d’opinion publique latino-américaine (LAPOP).

Quant à Participation Citoyenne, fondée en 1993, c’est un mouvement civique non négligeable qui résulte d’un processus de réflexion entre les citoyens, pour obtenir le respect de la volonté populaire dans le mécanisme électoral, affronter la corruption flottante et renforcer les institutions politiques du pays. Elle est l’institution la plus importante d’observation électorale du pays depuis 1996.

III – Performance économique

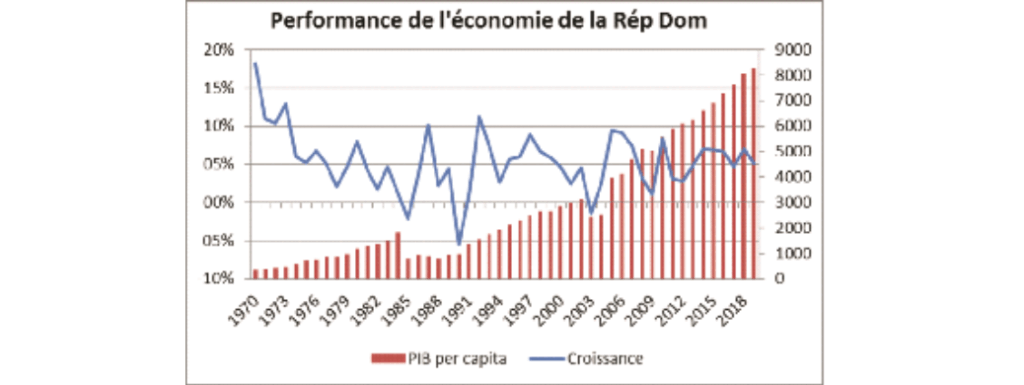

La performance économique de la République dominicaine a été cruciale dans la durabilité de la démocratie dominicaine. Suite à la tendance baissière des années 80 jusqu’à la deuxième moitié des années 90 expliquées par la crise de dette, l’économie dominicaine a repris le chemin d’une croissance stable accusant un taux moyen de 5% au cours des 20 dernières années.

Cette croissance tournée vers la demande externe (tourisme et exportations) a permis la rentrée des devises en République dominicaine, ce qui a garanti la stabilité des prix et une faible dévaluation du peso dominicain. Il en résulte une amélioration des conditions de vie des dominicains exprimée dans l’indicateur du PIB per capita qui est passé de 855 dollars américains en 1978 au début de la transition démocratique à 8282 dollars en 2019 (soit de 8.7 fois celui de 1978).

(Voir graphique II).

Cependant, il reste beaucoup à faire pour consolider la démocratie dominicaine. Il faut créer des conditions pour que la population ait confiance dans les institutions publiques qui sont actuellement très décriées. Le système judiciaire et la police sont parmi les institutions les moins crédibles suivant les enquêtes de LAPOP, alors que la corruption, l’insécurité (principalement la délinquance) et les problèmes économiques sont parmi les plus grandes préoccupations des dominicains. Les préoccupations économiques sont dues au fait que la croissance du PIB est très peu inclusive, en ce sens que la mise en œuvre de politiques sociales efficaces, la création d’emplois de qualité, la réduction des inégalités sociales, bref, l’amélioration des conditions de vie de la population, ont été en dessous du niveau de la création de richesses du pays.

IV – Conclusion

En somme, la transition démocratique dominicaine a réussi grâce, tout d’abord, au rôle assumé par les élites politiques et de la société civile, et dans un second temps, à la performance économique du pays.

Il faudrait analyser d’autres facteurs tels que la culture et les clivages en République dominicaine du point de vue sociohistorique et comparer cette dynamique avec certains pays de la région tels que le Costa Rica, le Pérou et le Guatemala. Cependant, cette entreprise dépasse le cadre de cet essai.

Enfin, l’accession du PRM au pouvoir avec Abinader ressemble à l’avènement du PLD en 1996 qui a grandement contribué à l’établissement de la démocratie électorale en République dominicaine. Le PRM peut se donner pour mission la consolidation démocratique du pays en posant des actions en faveur de la lutte contre la corruption et l’insécurité pour donner foi aux institutions publiques ; et l’amélioration des conditions de vie des citoyens par la création d’emplois de qualité en vue de réduire la pauvreté et les inégalités. Ces actions permettront de renverser la tendance à la baisse observée dans la satisfaction de la démocratie des citoyens qui est passée de 62% en 2006 à 43% en 2019.

DevHaiti