DÉVELOPPEMENT DURABLE ÉLECTRIFICATION RURALE

La tendance des métiers strictement réservés aux hommes et les femmes tenues à l’écart est vigoureusement dénoncée par la gente féminine, dont Marie Sophonie Louis, spécialiste en genre et social à la Cellule Energie du ministère des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC) et Nahomie Milien, directrice générale du Centre Kaizen.

Les deux femmes y voient des obstacles dans cette perception séculaire qui mérite d’être enfin corrigée. Si elles prônent l’équité de genre pour combler le fossé des opportunités entre les deux sexes, force est de constater cependant que des défis restent à relever pour parvenir à l’autonomisation des femmes dans le secteur de l’énergie.

Les programmes mis en œuvre par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications accordent une certaine marge de manœuvre à la promotion de l’équité de genre et l’inclusion sociale à travers le pays. Ce ministère via sa cellule Energie va jusqu’à faire obligation à ses nombreux contractants et embaucheurs d’avoir un quota minimum de 30% de femmes dans leurs recrutements à tous les niveaux.

Des mesures sont également prises pour contrer les violences basées sur le genre. Ainsi, un code de bonne conduite est exigé des contractants qui font affaire avec le MTPTC, de même qu’un mécanisme de plainte est préalablement monté pour adresser les éventuelles dérives en la matière. De l’avis de Marie Sophonie Louis, son institution met les bouchées doubles pour surmonter ces obstacles qui nuisent aux femmes et à leur épanouissement socio-économique.

En réalité, l’accès à l’énergie augmente le temps que les filles peuvent passer pour étudier et leur permettre de boucler leurs études. Pour rétablir l’équilibre et rendre justice aux femmes et aux filles, dans le cas spécifique du secteur de l’Energie, la directrice générale du Centre Kaizen, Nahomie Milien, recommande la formulation de politiques basées sur des données ventilées par sexe, dont l’amélioration de la collecte de données désagrégées par sexe.

En outre, la participation des femmes à l’élaboration des politiques est vivement recommandée, aussi bien dans les prises de décisions relatives notamment à l’énergie renouvelable. Nahomie Milien n’a pas hésité pour proposer des programmes institutionnels de formation, de tutorat axés sur les compétences techniques, financiers et de leadership des femmes. La création de partenariats avec des entreprises du secteur privé géré par des femmes fait aussi partie des ingrédients pour valoriser le travail de la gente féminine.

Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Nader Joiséus, qui a pris la parole lors de l’atelier virtuel sur l’ «Accès aux services énergétiques en milieu rural et semi-urbain d’Haïti : Initiatives et prospections pour un développement durable» organisé le 9 décembre 2020 par le MTPTC et le PNUD avec le support technique du Group Croissance a vanté les mérites des initiatives de l’Etat. Il a par ailleurs mis exergue les atouts du Programme haïtien d’accès des communautés rurales à l’énergie solaire (PHARES) lancé en septembre 2020 et surtout l’Electrification rurale et autonomisation des femmes (ERAF).

L’ERAF est un projet piloté par l’Etat haïtien avec le soutien du PNUD et le financement du gouvernement japonais à hauteur de 5.7 millions de dollars américains. Il est mis en œuvre dans trois communes du département du Nord-Est : Mont-Organisé, Valières et Capotille. L’ERAF est en passe de mettre en place un micro-réseau électrique d’environ 10 km de ligne dans chaque commune, avec environ 2 500 utilisateurs connectés à l’aide de compteurs intelligents prépayés pour les trois communes. Une fois les réseaux établis, le nombre de branchements va augmenter en fonction de la demande et la gestion sera assurée par un Partenariat Public Privé (PPP) entre les différentes paroles prenantes.

Le PNUD, par la voix de son représentant résident Hiraldo del Castillo, informe que l’ERAF accentue le rôle des femmes dans la promotion et dans la fourniture des services énergétiques. En définitive, il souhaite voir les efforts tant du secteur public que du secteur privé aboutissent en facilitant l’accès aux solutions énergétiques durables répondant aux besoins de la population. Seulement 30% des Haïtiens ont accès à l’électricité. Pire encore, cet indicateur chute à 10% en milieu rural. N’en parlons pas pour les femmes qui doivent affronter une société machiste et bourrée d’inégalités. Les efforts pour atteindre les ODD 5 et 7, c’est-à-dire : «Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles» et «Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable» pourra aider Haïti à prendre la voie tant rêvée du développement durable.

L’accès à l’énergie est au cœur du développement durable. Depuis la deuxième révolution industrielle au XIXème siècle, notre quotidien est quasi conditionné par l’énergie, notamment l’électricité. Selon l’Agence Internationale pour l’Energie (AIE), l’accès à l’énergie implique «un accès fiable et peu cher» à une première connexion à l’électricité avec un niveau minimal de consommation et à un système de cuisson propre. L’accès à l’énergie comprend donc plusieurs enjeux tels que le prix de l’énergie, le financement des équipements, la distribution, le changement d’échelle et les performances environnementales.

Dans le contexte mondial actuel, il n’est pas seulement question d’accès à l’énergie tout court, mais aussi de l’énergie durable et renouvelable. L’énergie durable est celle qui est capable de répondre aux besoins du moment présent sans compromettre la capacité des générations futures à leurs propres besoins.

L’énergie renouvelable est une source d’énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu’elle puisse être considérée comme inépuisable à l’échelle mondiale. Ce sont des outils de développement majeurs.

Avoir accès à de l’énergie pour répondre à des besoins divers n’est pas toujours facile dans le monde. Selon les Nations Unies, en 2019, 870 millions de personnes n’ont toujours pas accès à de l’électricité. Plusieurs millions d’individus disposent d’une alimentation électrique peu fiable et onéreuse. Cependant, le nombre de personnes accédant à l’électricité augmente d’environ 118 millions, toutefois parvenir à l’objectif 7 de l’agenda 2030 nécessite plus d’efforts. Les personnes qui ne bénéficient toujours pas de l’électricité se situent dans des zones rurales ou dans des zones urbaines mais pauvres. En effet, 87% des personnes qui n’ont pas accès à l’électricité vivent dans des zones rurales.

Dans les pays développés, la totalité de la population est considérée comme ayant accès à de l’électricité. L’Asie de l’Est et du Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ainsi que l’Amérique latine e, quoiqu’ils renferment beaucoup de pauvres, ont tous atteint un taux d’électrification d’environ 97% de leur population. Seulement 108 millions de personnes sont privées d’électricité dans ces régions. Toutefois, les régions qui font face le plus au problème d’accès à l’électricité sont l’Asie du Sud et l’Afrique Subsaharienne. Cette dernière est en 2018, la région du monde la moins électrifiée même Focus sur Haïti En Haïti, avoir accès à l’énergie, notamment l’électricité, reste un grand défi pour le pays. Une grande partie de la population haïtienne n’a pas un accès fiable à l’électricité. Il existe de grands problèmes liés à la distribution et au contrôle de l’électricité. Beaucoup de consommateurs rattachés au réseau électrique sont illégaux. Les systèmes de si le taux d’accès a presque doublé, passant de 21% à 37% entre 1993 et 2018.

Selon le rapport RISE de la Banque mondiale en 2018, un rapport statistique sur les moyens adoptés par les pays à travers le monde pour faciliter aux populations l’accès à l’énergie durable, les pays ont parcouru la moitié du chemin qui les conduira à l’atteinte de l’Objectif 7 de l’agenda 2030. Il est établi que le nombre de pays qui se sont dotés de cadres structurants solides en matière d’énergie durable a plus que triplé entre 2010 et 2017, pour passer de 17 à 59. Parmi la totalité des pays couverts par le rapport, 37% seulement s’étaient fixés un objectif national de développement des énergies renouvelables en 2010 alors qu’en 2017, ce taux atteindrait 93% des pays du monde se sont donnés un tel objectif dont Haïti.

Si une grande majorité des pays veut résoudre le problème d’accès à l’électricité, ce n’est pas forcément le cas pour les cuissons polluantes. Ce domaine, très important pour atteindre l’ODD #7, est souvent négligé par les pouvoirs publics. En 2019, selon les Nations Unies, 3 milliards de personnes ne disposent pas de technologies et de combustibles propres pour cuisiner.

En Haïti, avoir accès à l’énergie, notamment l’électricité, reste un grand défi pour le pays. Une grande partie de la population haïtienne n’a pas un accès fiable à l’électricité. Il existe de grands problèmes liés à la distribution et au contrôle de l’électricité. Beaucoup de consommateurs rattachés au réseau électrique sont illégaux. Les systèmes de distribution sont faibles, ce qui entrave le recouvrement de l’Electricité d’Haïti (EDH), un organisme public chargé de fournir et de distribuer l’électricité surtout dans la zone métropolitaine. Cette incapacité de recouvrer les droits sur l’électricité auprès des citoyens, met l’Etat dans une situation déficitaire. En effet, chaque année, l’Etat subventionne à environ de 300 millions de dollars l’EDH, en dépit de tout, l’accès à l’électricité reste problématique dans le pays.

En 2016, selon la Banque Interaméricaine de Développement (BID), un organisme au niveau de la région Amérique latine et Caraïbes (ALC) qui travaille dans le renforcement des capacités des pays de la région, Haïti représente 25% du total des personnes qui n’ont pas accès à l’électricité dans la zone. Parmi les 11 millions haïtiens, 7.5 millions n’ont pas accès à l’électricité, ce qui place Haïti comme le troisième pays au monde avec un plus faible taux de population ayant accès à l’électricité. Le marché haïtien se limitait à une production électrique d’environ 300 mégawatts qui offre l’électricité à 30% seulement de la population en zone urbaine et 6% en zone rurale.

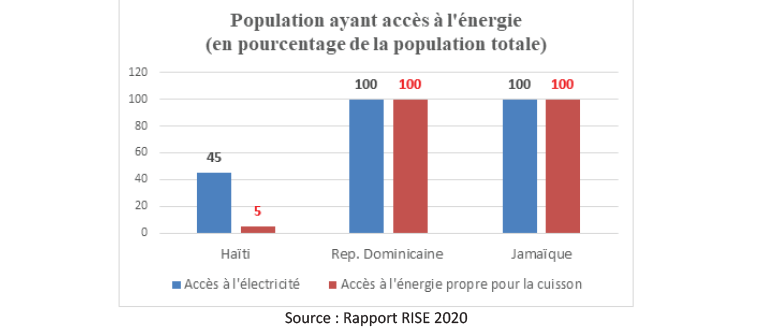

Pour leurs besoins en 2018, les ménages haïtiens utilisent plus de 70% de charbon de bois et de bois de feu, ce qui occasionne des préjudices à notre environnement. Seulement 1% de la totalité de l’énergie consommée en Haïti est électrique. En 2018, Haïti est classé comme le plus faible consommateur d’électricité au monde, seulement 38% des foyers en Haïti avaient accès à l’électricité. Cela contraste fortement avec la situation des autres pays au niveau de la région, où au moins 96% de leur population sont couverts par l’électricité. Le cas malheureux de notre pays peut bien s’illustrer quand nous tenons compte qu’en 2018, sur 9 millions de personnes dans la Caraïbe qui n’a pas accès à l’électricité 7 millions sont des haïtiens. Source : Rapport RISE 2020.

Cependant, en tenant compte les ressources dont nous disposons, que ce soit solaires ou hydroélectriques, la situation peut être renversée, si l’Etat haïtien prend les bonnes mesures. Haïti dispose le plus haut niveau d’ensoleillement du monde, suivi par l’Allemagne. En 2018, l’Allemagne est championne du monde en matière de longévité dans le domaine de l’électrification. Selon l’Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l’Energie (ANARSE), une institution publique créée en 2016 pour jouer le rôle d’arbitre dans le secteur de l’énergie en Haïti, les dernières évaluations des ressources solaires en Haïti sont évaluées à 300 mégawatts. Cette potentialité peut satisfaire jusqu’à 70% de la demande en termes d’électricité dans la région métropolitaine. Donc, l’Etat devrait orienter le pays vers l’énergie solaire pour faciliter l’accès à l’électricité.

Du côté de l’énergie hydroélectrique, le pays dispose d’un gigantesque lac le Péligre, situé dans le département du Centre, dont l’exploitation jusqu’à présent reste inappropriée. Le dernier barrage du lac a été effectué entre les années 1956-1957, la centrale est dotée de trois turbines d’une capacité de 15.5 mégawatts chacune. Les turbines sont en quantité insuffisante et désuète, de grands travaux de réhabilitation doivent être effectués pour libérer l’énergie potentielle du lac, afin qu’il puisse desservir une grande proportion de la population en énergie.

Les sources d’énergies renouvelables sont multiples en Haïti (solaire, éolienne, vagues marines, et thermiques). Malgré tout, leur utilisation dans la matrice énergétique du pays demeure négligeable. D’après le Dr. Evenson Calixte, Directeur général de l’Agence national de régulation du secteur de l’énergie (ANARSE), environ 80% de la matrice énergétique du pays est constituée par l’énergie fossile.

Or, la biomasse (valorisation de déchets) dans le pays est estimée à 200 mégawatts, l’énergie éolienne à 100 mégawatts, l’énergie solaire (photovoltaïque ou Off-Grid (système hors-réseau) à 300 mégawatts, les centrales hydroélectriques, toutes capacités confondues, à 250 mégawatts.

Le dictionnaire Larousse définit une énergie renouvelable comme étant des formes d’énergie s’appuyant sur des ressources inépuisables comme (le soleil, le vent, les mouvements de l’eau, la chaleur terrestre) ou se renouvelant rapidement à l’échelle humaine (cultures, forêts), par opposition aux sources d’énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon, uranium), dont les stocks sont limités et non renouvelables à l’échelle humaine.

L’énergie solaire peut contribuer dans la construction des micro-réseaux de production et de distribution d’énergie électrique. Selon «Worldwatch Institute» (2014), le Lac Azuéi (Haïti) a un potentiel qui fait de lui le site éolien le plus attractif d’Haïti.

Et pourtant, d’après une étude de la BID, seulement 33% de la population Haïtienne ont accès à l’électricité. Et dans les zones rurales, seulement 8 à 10% de la population ont accès à l’électricité. Pour ce qui concerne l’énergie de cuisson, le charbon de bois reste la source la plus utilisée par la population haïtienne.

D’autres études ont montré des chiffres beaucoup plus alarmants en ce qui concerne l’accès à l’électricité dans les zones rurales. D’après le Dr. Calixte, sur chaque 100 personnes, seulement 5 ont accès à l’électricité dans le milieu rural.

Ainsi, pour parvenir à augmenter la production d’énergie électrique dans le pays, l’ANARSE opte pour une approche intégrée faisant une transition lente, de l’énergie fossilifère à l’énergie thermique tout en s’appuyant sur la production d’énergie solaire apte à faire diminuer la consommation des autres sources d’énergie pendant la journée.

Plus loin, le DG a précisé que l’état haïtien opte pour la création de 45 micro-réseaux de production à base de l’énergie solaire dans des zones rurales reculées du pays. Car, selon plusieurs experts, ils constituent une alternative durable pour la production énergétique dans les zones rurales du pays, en raison notamment de l’éparpillement de la population des zones reculées.

Sans conteste, les énergies renouvelables offrent des perspectives intéressantes tant sur le plan économique, environnemental et social au pays. Car, le coût de production est plus bas, et la production du dioxyde de carbone (CO2) est relativement basse par rapport aux énergies fossilifères qui elles, sont plus chères et plus polluantes.

En outre, un investissement suffisant dans les énergies renouvelables est fondamental pour aider à atteindre l’objectif crucial d’éviter une augmentation de la température supérieure à 2 degrés Celsius.

Selon un rapport de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), «Investissement dans les énergies renouvelables, prix des carburants fossiles et implications politiques pour l’Amérique latine et les Caraïbes», datant de mai 2017, la production d’électricité dans la région à partir du pétrole, de 1990 à 2012, est passée de 17.1% à 11.2% tandis qu’en Haïti, pour la même période, elle a progressé de 20.6% à 86.1%.

Par ailleurs, cette étude en 2012 classait Haïti parmi les pays 0% utilisateurs de charbon pour produire l’électricité, et a noté qu’avec 13.9% d’utilisation d’énergie hydroélectrique, le pays était à l’époque largement en deçà de la moyenne régionale de 49.2%.

DevHaiti