Le Sud d’Haïti frappé par un séisme dévastateur

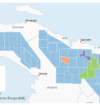

Dans la matinée du 14 août 2021, à 08h29 exactement, un tremblement de terre d’une magnitude de 7.2 a secoué Haïti. L’épicentre a été localisé à 12 km au nord-est de Saint-Louis du Sud, dans le massif de la Hotte, à 10 km de profondeur. La très grande vulnérabilité de la péninsule sud à tous les aléas naturels est connue et la présence de la faille Enriquillo-Plantain Garden qui traverse le sud à partir de Tiburon établie.

Le bilan dévastateur du séisme

Le rapport d’étape du Centre d’opérations d’urgence national (COUN), publié en date du vendredi 3 septembre 2021, établit à 2 248 le nombre de morts, tandis que 12 763 personnes sont blessées et 329 autres portées disparues dans les trois départements fortement affectées, pour un total de 83 770 maisons ont été soit faiblement ou fortement endommagées et 53 815 détruites.

Une évaluation satellitaire réalisée par la Banque mondiale chiffre les dommages et pertes économiques subis par le pays à 1,5 milliard de dollars, soit environ 10 % du produit intérieur brut national. De plus, le séisme a directement affecté environ 690 000 personnes, ce qui représente 40 % de la population totale de la Grand’Anse, des Nippes et du Sud.

La Direction de la Protection civile, exerçant le rôle de secrétariat exécutif du Système national de gestion des risques et désastres, a annoncé avoir mis fin officiellement à la mission recherche et sauvetage dans les trois départements du grand Sud, à laquelle ont participé, du 14 août au 3 septembre, 154 sauveteurs, dont 27 femmes, des sapeurs-pompiers en provenance de plusieurs régions du pays, ainsi que des brigadiers de la Protection civile, rejoints sur place par des groupes de sauveteurs internationaux.

Les infrastructures sévèrement touchées

Avec 62 structures gravement ou partiellement endommagées, selon une évaluation des structures sanitaires conduite par le ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) dans le grand Sud, le secteur santé est sorti très affectés par l’impact considérable du séisme.

Une évaluation de 1 064 établissements scolaires sur 2 800 existants, conduite par le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, fait état de 171 écoles complètement détruites, soit 16 % du parc scolaire dans les zones affectées.

Outre les hôpitaux et centres de santé, les écoles endommagées ou détruites, le séisme de magnitude 7.2 a fortement ébranlé des ponts, des installations et d’autres infrastructures critiques dans la région du grand Sud. «Les réseaux d’adduction d’eau potable ont subi d’importants dommages dans plusieurs communautés, rendant l’accès à l’eau très difficile. L’agriculture et l’élevage ont également été affectés par les nombreux mouvements de terrain signalés», souligne le rapport d’étape du COUN.

Les conclusions du rapport d’étape

En guise de conclusion, le rapport d’étape recommande de réorienter les actions de réponse dans les zones d’habitation en lieu et place des sites de rassemblement qui se développent de manière inquiétante; poursuivre et accélérer les actions de réponse en tenant compte de la cartographie des zones enclavées, des besoins urgents et de la saison cyclonique en cours ; renforcer les structures de la Protection civile à tous les niveaux – central et territorial – tout en encourageant et en valorisant l’engagement des volontaires à cette noble mission; initier les opérations de communication avec les communautés sur les abris temporaires, la vulnérabilité du bâti après un séisme, les conditions sanitaires (contexte de la Covid-19); poursuivre de manière coordonnée les évaluations approfondies au niveau sectoriel et y prendre en compte les vulnérabilités et les besoins particuliers en vue d’une réponse inclusive dans les phases de relèvement et de reconstruction.

Surtout ne pas répéter les erreurs de 2010

Dans un rapport d’évaluation rapide, le Comité interministériel pour l’aménagement du territoire (CIAT) a énoncé des lignes directrices générales basées sur les leçons apprises du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Elles visent surtout éviter que les décideurs commettent les mêmes erreurs qu’en 2010.

Pour le CIAT:

1. Il faut proportionner l’effort de reconstruction aux dégâts qu’il faut gérer. Les budgets nation- aux et internationaux doivent être construits en fonction du principe suivant: se consacrer à un type d’intervention mais pouvoir le faire à grande échelle.

2. Une communication intense de proximité est indispensable : la stratégie gouvernementale doit être connue de tous et permettre qu’il n’y ait aucune attente de la population qu’on sait ne pas pouvoir satisfaire.

3. Il faut certes secourir les plus pauvres mais également appuyer les classes moyennes, puisque toutes les catégories sociales sont touchées. Le crédit sans intérêt ou à taux d’intérêt très faible serait le canal privilégié pour toucher cette catégorie sociale. Les caisses populaires seraient un des leviers privilégiés pour ce type d’intervention.

4. Ne surtout pas entreprendre les actions de nature à créer des dépendances qui ne peuvent être satisfaites dans le moyen et le long terme.

5. Il faut faire du déblai et de la remise en état des infrastructures et des maisons des pôles de création d’emploi plutôt que de tout faire aux engins lourds, ce qui va plus vite mais n’apporte aucun revenu aux populations.

6. Ne pas créer de camps ni aucun regroupement d’aucune sorte : les gens seront aidés chez eux et les institutions qui apportent un appui post-désastre devront se déplacer plutôt que de faire déplacer les victimes du tremblement de terre.

7. Rétablir les communications coupées par les éboulements au niveau des sections communales et des locales, comme on a fait sur les routes nationales et départementales.

Que faire dans le long terme?

1. Le long terme va dépendre des décisions qui sont prises aujourd’hui. Il est donc essentiel de ne pas ouvrir des portes qu’on ne pourra pas refermer (les camps) et commencer à poser les bases de ce qui sera structurant.

2. Ce sont les bâtiments d’usage collectif qui ont fait le plus de morts «visibles» pendant le séisme. Il est impératif que les permis de construire pour tous les bâtiments à usage collectif soient donnés au niveau départemental par les TPTC dont il faut renforcer les structures à cette fin.

3. Un plan d’urbanisme est prévu pour les villes des Cayes et de Jérémie dans le cadre du projet Urbayiti. En tenant compte des études de risques menées à bien par le PNUD au cours des dernières années, il faudra arriver au détail des règlementations précises pour prendre en compte l’ensemble des risques naturels et créer des moyens pour mettre la dimension résilience de ces villes en œuvre.

4. Il faut appuyer de préférence le financement des VRD plutôt que la prise en charge de la reconstruction des maisons individuelles qui devrait être réfléchie avec les Caisses populaires pour un crédit bonifié aux particuliers.

5. Même si la priorité est donnée aux VRD, on peut imaginer des subventions à la reconstruction des maisons individuelles et non des dons sans contrepartie.

DevHaiti