L’école haïtiennem forme-t-elle des citoyens capables de transformer le pays ?

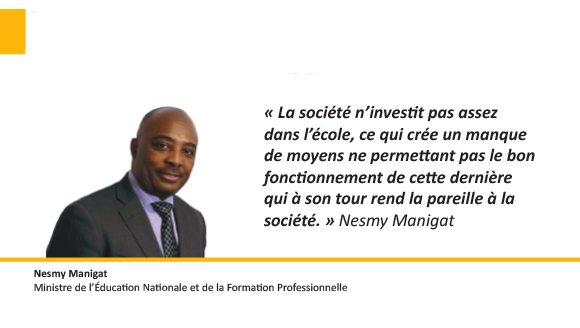

Réponse de Nesmy Manigat, actuel Ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle

Contexte historique de l’école haïtienne

Une école qui a vu le jour le lendemain de la guerre de l’indépendance avec les mêmes personnes qui étaient considérées comme indésirables pendant la guerre. Une école héritière de l’école métropolitaine de France, avec une idéologie à la française. Et pendant qu’en France on faisait des réformes dans le système éducatif notamment vers le milieu du 19ème siècle, avec les réformes de Jules Ferry, l’école haïtienne gardait encore les mêmes bases, et était du même coup dépassée.

Le modèle qu’on avait, qui avait pour but de former des élites pour l’armée, pour l’administration publique et pour l’église, n’est plus de mise, puisque nous avons une société plus diversifiée, avec plus de besoins. C’est ainsi que nous verrons, à la fin du cycle d’étude secondaire, seulement 10% de postulants ont réussi, et de ses 10% seulement 5% auront la chance d’aller à l’Université puisque la vocation de l’école haïtienne ne consiste pas à donner plus de chances à plus de gens mais de former des élites.

Pour mieux comprendre ce phénomène, il suffit de jeter un coup d’œil aux écoles considérées comme les meilleures du pays qui fonctionnent en pyramide inversée avec à l’accueil, à savoir dans les premiers niveaux, près de 10 fois plus d’élèves qu’à la sortie. Elles font le tri des meilleurs éléments tout au long du processus scolaire.

Réforme Bernard, quels impacts ?

Malgré la Réforme de Joseph Charles Bernard, revue plus tard par Dartigue Moise, le système n’a pas vraiment évolué, non pas parce que les bases de la Réforme n’étaient pas solides, mais parce que la société n’a pas su comprendre et soutenir la réforme totalement. Joseph Charles Bernard voulait une école qui ne soit pas seulement élitiste, mais une école qui donne leur chance à tous ceux qui la fréquentent. La Réforme voulait qu’il y ait moins de jeunes livrés à eux-mêmes après les baccalauréats puisqu’ils auraient déjà un métier à la fin du cycle secondaire.

De nos jours, plus que jamais, avec les grands défis mondiaux, avec le numérique, l’école haïtienne est de plus en plus fragile. L’école n’est plus seulement les salles de cours, mais aussi les différentes plate- formes numériques.

L’école devrait avoir pour mission de former la nation haïtienne, puisque par la guerre, par le sang, nous avons gagné la liberté. En d’autres termes, si Haïti avec la guerre de l’indépendance a gagné son territoire, 27 750km2, ses côtes, les mers qui l’entourent, les gisements sous ses mers etc., l’école se devait être le géniteur de la nation, à savoir le porteur du vivre ensemble, du travail ensemble, du sentiment d’appartenance et ceci peu importe ses origines, sa couleur de peau, etc. Ce sont les fondements d’une nation. Et ce travail doit commencer depuis le jardin d’enfants, à l’âge ou l’on est plus apte à apprendre.

Un système éducatif à plusieurs vitesses

Comme on le dit souvent, et on peut le voir aussi dans l’organisation de nos écoles, le fait d’avoir une école à plusieurs vitesses est beaucoup moins grave que le fait d’avoir une école à multiples directions, ce qui est le cas en Haïti. Dans un système à multiples vitesses, mais avec un même objectif, une même vision, les plus avancés peuvent servir de modèles pour les autres tandis que dans le cas d’une école à plusieurs directions, la question est beaucoup plus compliquée.

Dans le cas d’Haïti, nous devons réaliser un grand travail d’uniformité dans le curriculum de l’école haïtienne, ensemble définir les axes prioritaires de l’éducation, définir les priorités du pays par rapport aux différents défis auxquels il fait face. Et, comme grands défis, nous devons poser la question à savoir quelle devrait être la deuxième langue internationale scientifique que nous devons enseigner dans nos écoles considérant l’espace géographique dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons aussi considérer la question des élites. Nous avons besoin d’élites qui unifient, donnent les directives, pas d’une élite snobe qui ne se soucie guère de la nation.

Nous avons une société qui ne pose pas vraiment la question de l’école dans le pays. Cela ne signifie pas que les gens ne voient pas en l’école le premier facteur de mobilité sociale, loin de là, mais ils ne posent pas les questions liées à la qualité de l’éducation qu’on donne dans les écoles, à la manière dont les cours sont dispensés. Ils investissent plus dans le virtuel que dans l’éducation elle-même.

Nous n’investissons pas assez dans l’éducation

Nous assistons à une nette baisse du budget de l’éducation déjà insuffisant. Nous sommes passés de 90 à 100 dollars environ par tête à 50 dollars par tête. De toute la zone Caraïbe, nous avons le budget le plus bas. Le budget de l’éducation en République dominicaine est presque quatre fois la valeur du budget global du pays.

Où trouver le financement pour l’éducation ?

Le financement de l’école d’aujourd’hui a trois prin- cipales sources qui sont les parents en premier, l’Etat et la communauté internationale via les transferts, les dons et le Fonds National pour l’Éducation (FNE). Ce fonds est géré par un Ordonnateur institué par le Parlement à travers une loi votée à cet égard. Ce dernier dispose de toutes les responsabilités de la gestion de ce fonds, jusqu’aux responsabilités pénales. Ce fonds représentait environ 10% du budget de l’éducation, en attendant les nouveaux chiffres.

Trouver le financement pour l’école en Haïti passe par deux grands défis.

a) Le pays doit faire la paix avec lui-même, pour garantir une stabilité politique qui entrainera une stabilité économique via les investisse- ments. Ainsi, nous aurons aussi une croissance du PIB, ainsi qu’une augmentation du budget en général, mais du budget de l’éducation en particulier

b) Nous devons apprendre à dépenser intelligemment. Eviter les investissements inutiles. Investir dans les domaines, les cours, les matériels liés à la vision que nous nous fixons.

En outre, nous avons un État qui finance la formation d’un grand nombre d’étudiants à l’étranger, et environ 80% de ces diplômés soit restent dans le pays de leur formation, soit repartent vers un autre pays.

Il ne s’agit nullement d’un choix calculé, à l’instar des pays comme l’Inde par exemple qui fait le choix de former de grands scientifiques pour l’exportation. Dans notre cas, c’est la situation du pays qui les pousse à partir.

Un Ministre de l’Éducation a-t-il le pouvoir de changer les choses ?

Le pouvoir du ministre réside dans le pouvoir de ses idées. Il ne peut qu’apporter ses idées pour le bon avancement du programme, du plan du ministère. En ce sens, beaucoup de documents sont écrits mais le ministère n’a pas toujours les moyens nécessaires à une pleine application de ces plans.

Nesmy Manigat en tant que ministre tente comme il peut d’apporter quelques changements, notamment dans le curriculum avec l’intégration du nouveau secondaire qui donne de nouvelles directives au système éducatif.

L’actuel Ministre ne fait que suivre le pas de la Réforme Bernard qui reste, selon Nesmy Manigat, l’un des plus grands penseurs de l’éducation dans le pays. Le Ministre Manigat évoque certaines autres réformes à venir. Par exemple, une radio éducative qui sera non seulement en ligne, mais qui aura aussi une fréquence sur la bande FM, pour la promotion des grandes questions sur l’école haïtienne.

Malgré les lacunes, les faibles moyens, nous avons un système où les compétences dans le numérique, et la maitrise d’une deuxième langue internationale régionale sont obligatoires dans les compétences que devront avoir tout professeur du système. Nous avons aussi l’intégration du créole comme matière de composition au baccalauréat, nous avons l’éducation civique, l’éducation artistique, l’éducation scientifique etc. et bientôt nous aurons un baccalauréat technique et un lycée technique des métiers de la mer et des cours d’eau.

Mais, pour avancer vraiment vers le progrès, il nous manque encore la conscience de la réussite collective. Seulement 3% de la population jouissent d’une réussite individuelle et très souvent en dehors du pays. Et ces valeurs doivent être enseignées depuis la maternelle par des professeurs qui sont imprégnés de ces valeurs. Comme dit le dicton, on n’enseigne pas ce que l’on sait, on enseigne ce que l’on est.

Le lundi 12 avril 2022, Nesmy Manigat était l’invité de l’émission Executive talk diffusée sur Twitter Space tous les lundis à partir de 8hpm, avec Marc Alain Boucicault et Carel Pedre.

DevHaiti