Haïti : Transformer la crise de Covid-19 en une opportunité pour le système de santé

Le système sanitaire mondial est mis à rude épreuve un peu partout par la pandémie de Covid-19. C’est un fait indéniable et incontesté. Cependant, la Covid-19 offre une occasion en or pour les pays en développement comme Haïti de repenser complètement leur système de santé.

Officiellement, Haïti a identifié ses premiers cas de coronavirus à la mi-mars. Depuis lors, on assiste à une polarisation du débat sur le manque de sensibilisation de la population, qui ne respecte pas à la lettre les consignes de prévention ni les gestes barrières. Le délabrement total de notre système de santé est relégué au second plan.

Si l’adoption, en conseil des ministres le 5 juin 2020, du budget 19-20 peut servir de prétexte pour relancer le débat, il n’en demeure pas moins que l’état de dénuement du système sanitaire national est un « construit », un processus entamé des années auparavant. À titre d’exemple, d’après la Banque mondiale, la part du budget de l’État allouée à la santé n’a cessé de diminuer, passant de 16,16 % en 2004 à 4,4 % en 2016.

En première ligne actuellement dans la lutte contre le nouveau coronavirus, le budget du Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) a enregistré une augmentation, en monnaie nationale, de 285 %.

Dans l’actuel budget, une enveloppe de 21,6 milliards de gourdes, dont 16 milliards de gourdes réservées aux investissements, a été allouée au MSPP contre 6,1 milliards de gourdes dans le budget 2017-2018, reconduit sur deux exercices fiscaux. Malgré ce bond, en pourcentage du PIB, l’enveloppe allouée à la santé publique oscille autour des 10 % et ne respecte pas la Déclaration d’Abuja, qui enjoint les pays en développement à affecter 15 % de leur budget national aux dépenses de santé.

Des dépenses en santé en-deçà des enjeux

Le secteur de la santé nécessite davantage d’investissements publics ainsi qu’une meilleure allocation des dépenses pour améliorer l’accès aux soins pour tous les Haïtiens. Pourtant, dans la région, si l’on se réfère au rapport quinquennal (2013-2017) de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) intitulé « Santé dans les Amériques 2017 », Haïti se retrouve en queue de peloton (à la 34ᵉ position sur la liste des 34 pays de l’Amérique) en matière de dépenses consenties dans la santé.

Un rapport accablant du groupe de la Banque mondiale, présentant les inefficacités et les inefficiences de notre système sanitaire, intitulé « Mieux dépenser pour mieux soigner : un regard sur le financement de la santé en Haïti », publié en 2017, a calculé que les dépenses publiques de santé par habitant ne dépassaient pas 13 dollars par an, soit un montant inférieur à la moyenne de 15 dollars des pays à faible revenu, et largement en dessous de la moyenne des voisins comme la République dominicaine (180 dollars) ou Cuba (781 dollars).

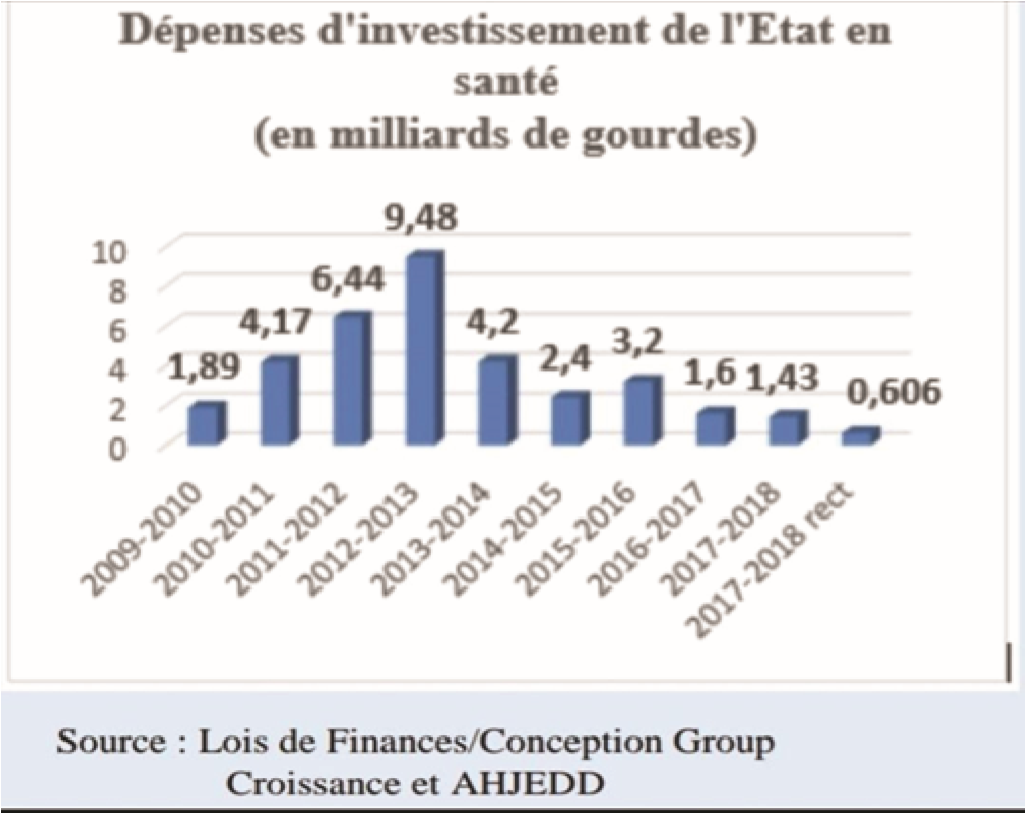

Des investissements en dents de scie

Au moment de la publication de ce rapport en 2017, Haïti allouait seulement 4,3 % de son budget à la santé. Très loin, à l’époque, des recommandations de l’OPS/OMS suggérant que 15 % des dépenses en santé doivent provenir du budget national dans les pays à faible revenu.

Au cours des cinq dernières années étudiées dans le rapport, Haïti a investi moins de 2 % de son PIB en soins de santé, soit plus de trois fois moins que le minimum recommandé (6 %). Pire, le ratio des dépenses d’investissement en santé par habitant en Haïti est passé d’environ quatre dollars américains en 2016 à moins d’un dollar en 2018.

Un graphe préparé par le Group Croissance montre que, sur la dernière décennie, les dépenses d’investissement de l’État haïtien dans la santé avaient atteint un pic de 9,48 milliards de gourdes durant l’exercice 2012-2013, avant de chuter considérablement à 606 millions de gourdes dans le budget rectificatif de l’exercice 2017-2018.

Un choix lourd de conséquences

En choisissant de ne pas investir suffisamment de ressources financières dans le système sanitaire, les autorités haïtiennes ont tout bonnement sacrifié la santé de millions de citoyens, hypothéqué l’espérance de vie de la population et limité sérieusement le peu de moyens dont disposaient les médecins pour pallier les problèmes de santé du pays.

Fort de tout ce qui précède, les mauvais scores systématiques d’Haïti dans l’indice de développement humain (IDH) ne sont donc guère surprenants. En effet, la santé constitue l’un des deux principaux piliers du capital humain.

Avec moins de 30 lits en soins intensifs dans un pays de 11 millions d’habitants, selon les estimations du Dr Paul Farmer, fondateur de Zanmi Lasante, la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, au moment de s’introduire en Haïti, a trouvé une situation de quasi-vacuité en infrastructures sanitaires.

Pour un redressement durable

Un redressement pérenne du financement public de la santé passera avant tout par une meilleure coordination de l’aide internationale dans le secteur. L’élaboration de taxes spéciales pour la santé, telles qu’une taxe sur le tabac et l’alcool – comme le propose d’ailleurs la Banque mondiale – pourrait permettre de mobiliser des fonds de manière continue en faveur du secteur.

Investir davantage dans les infrastructures sanitaires du pays, accorder de meilleurs traitements aux personnels de la santé, profiter du contexte de la Covid-19 pour continuer à accroître la part du budget allouée à la santé, tout en exigeant de l’État la garantie de l’efficacité de chaque gourde ainsi dépensée, devraient figurer sur la courte liste des revendications de la société civile – sinon de tout citoyen haïtien conscient des enjeux d’un système de santé fiable et robuste dans le développement de n’importe quel pays.

DevHaïti