Kesner Pharel : un « budget de guerre » sans véritable rupture

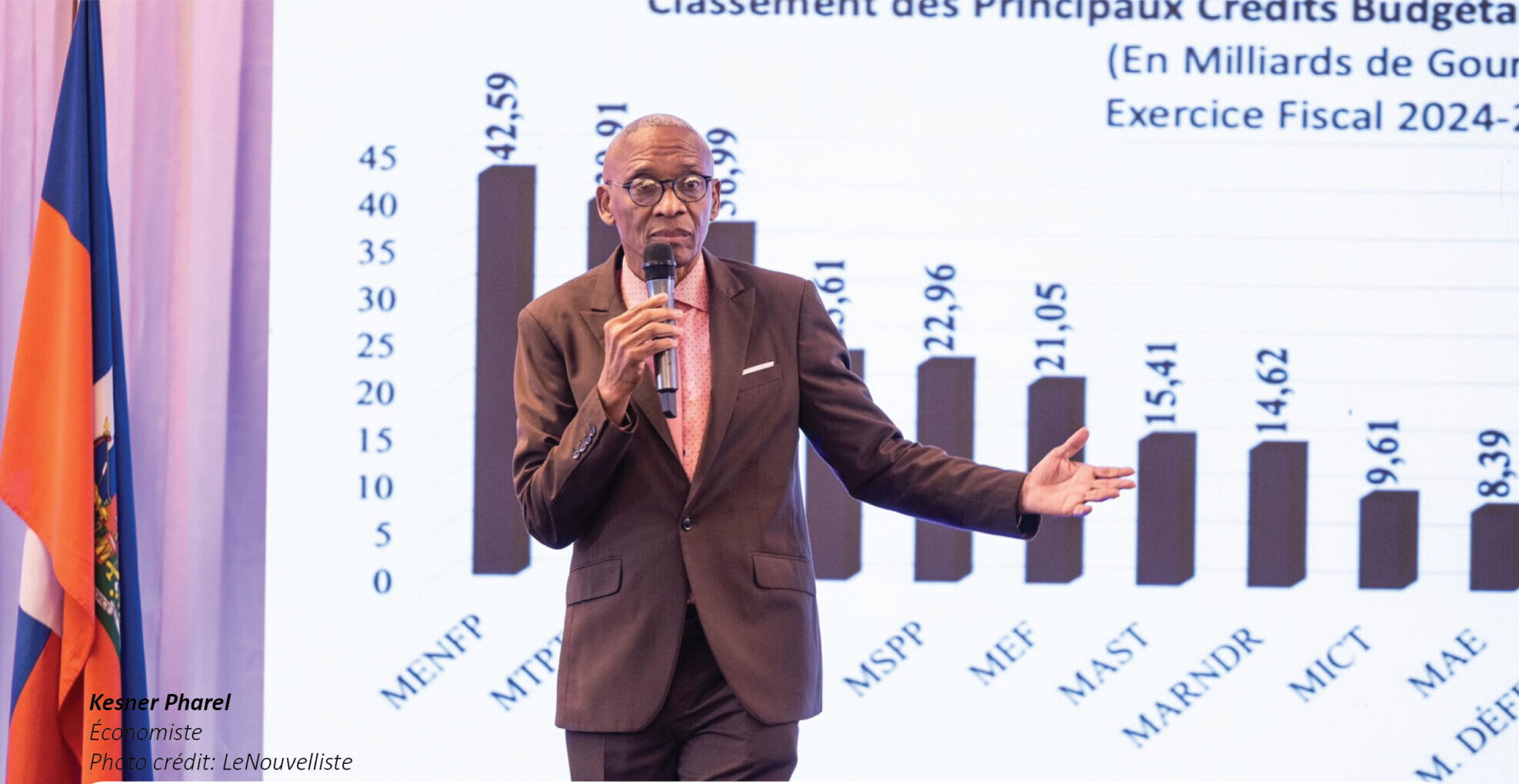

Récemment adopté par le Conseil présidentiel de transition (CPT), le budget rectificatif 2024-2025 continue de provoquer de fortes réactions au sein de la population haïtienne. Lors de sa participation à l’émission Panel Magik le lundi 21 avril 2025, l’économiste Kesner Pharel a réalisé une analyse critique de ce qu’il désigne comme le « budget de guerre », mettant en avant un déséquilibre structurel et l’absence de réelles mesures d’urgence.

À la suite d’un changement de gouvernement au début de l’année et d’objectifs de croissance impraticables, l’exécutif s’est vu contraint de proposer un budget rectificatif. Étonnamment, celui-ci se chiffre à 323,451 milliards de gourdes, une différence minime par rapport au budget initial de 323,455 milliards. Pourtant, d’après M. Pharel, derrière cette stabilité apparente se dissimule une situation bien plus alarmante : une réallocation interne marquée par la hausse exponentielle des dépenses courantes aux dépens des investissements.

Dans ce nouveau budget, 184,7 milliards de gourdes – soit 85 % du total – sont consacrés aux dépenses courantes. Sur ce montant, 102,2 milliards serviront à payer les salaires des employés gouvernementaux, et 61,7 milliards seront assignés à l’achat de biens et de services. Autrement dit, près de 75 % des ressources collectées seront dédiées au fonctionnement gouvernemental, une situation que Kesner Pharel considère comme préoccupante. « Cela montre que la création de richesse n’est pas prévue pour maintenant. Ce budget est axé sur le court terme. Les résultats risquent d’être similaires », avertit-il.

Sur le plan sectoriel, une inversion inattendue est observée : pour la deuxième fois en trente ans, le secteur social obtient une enveloppe budgétaire supérieure à celle du secteur économique. L’État prévoit d’y consacrer 89,5 milliards de gourdes (soit presque 28 % du budget), contre 82,1 milliards pour les projets économiques et 74 milliards pour le secteur politique. Le ministère de l’Éducation nationale est le principal bénéficiaire avec 47,3 milliards de gourdes, marquant une nette hausse. Toutefois, d’autres secteurs essentiels comme la santé publique, les travaux publics ou encore l’agriculture voient leurs crédits diminuer.

Pour la sécurité, souvent présentée comme une priorité nationale, elle reçoit 37 % du budget. Cependant, Kesner Pharel reste sceptique face à ce qu’il perçoit comme un écart entre les annonces du gouvernement et les choix budgétaires. « Pour parler de budget de guerre, des mesures de guerre auraient dû être adoptées. On ne peut pas maintenir 20 ministères en activité et prétendre être en guerre », critique-t-il, appelant à une rationalisation de l’appareil étatique et à des mesures exceptionnelles en réponse à la gravité de la situation.

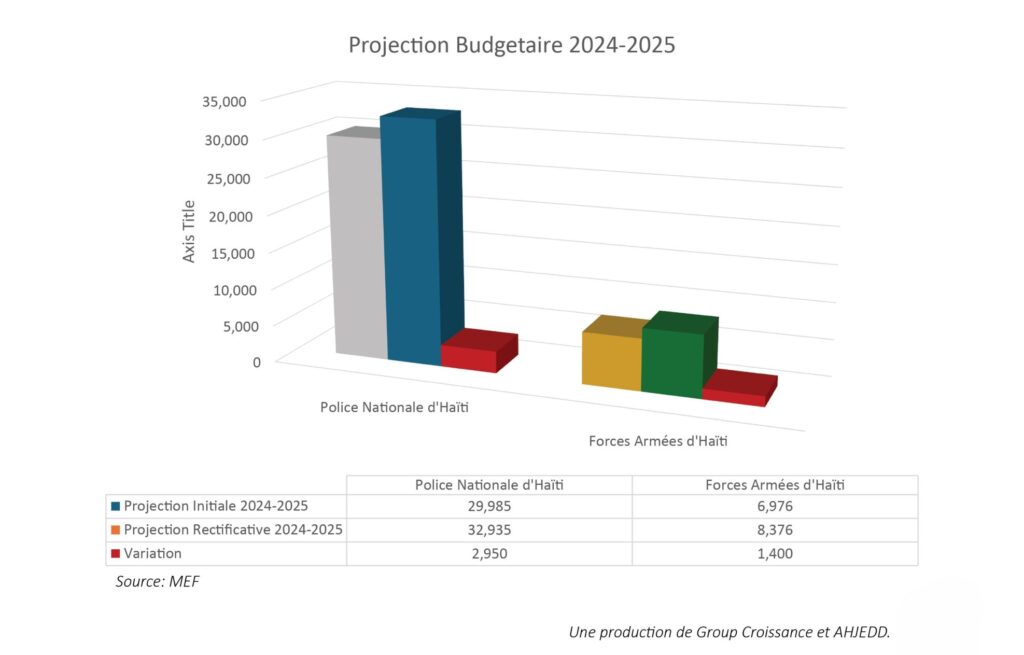

L’économiste remarque que les fonds dédiés à la sécurité ont considérablement augmenté ces dernières années : le budget de la Police nationale d’Haïti (PNH) est passé de 16,7 milliards de gourdes en 2021 à 30 milliards à ce jour, soit une augmentation de près de 80 %. Les Forces armées d’Haïti (FAD’H), qui ne recevaient aucun financement en 2020-2021, obtiennent désormais 8,4 milliards. Pourtant, malgré cette augmentation, la situation sécuritaire ne s’est pas améliorée, au contraire : les zones contrôlées par l’État continuent de se réduire.

Kesner Pharel s’interroge sur la justification d’un budget rectificatif alors que la variation budgétaire n’est que de 6 millions de gourdes. Selon lui, cette approche reflète une adaptation contrainte à un contexte économique détérioré : « Les besoins ont augmenté, mais les ressources sont demeurées les mêmes. Ce n’est donc pas une réelle augmentation du budget, mais plutôt une redistribution des allocations », explique-t-il.

L’économiste dresse un constat sévère : malgré les discours de changement, la structure de l’État haïtien reste rigide et peu réactive face aux urgences nationales. Ce « budget de guerre » apparaît davantage comme un ajustement limité que comme une véritable stratégie de sauvetage.