La représentation de l’OPS / OMS en Haïti attend plus des responsables haïtiens

L’arrivée du nouveau coronavirus en Haïti vient augmenter le lot quotidien des problèmes du secteur sanitaire. La Covid-19 arrive à un moment où les investissements dans ce secteur font défaut. Les responsables doivent faire face à la réalité.

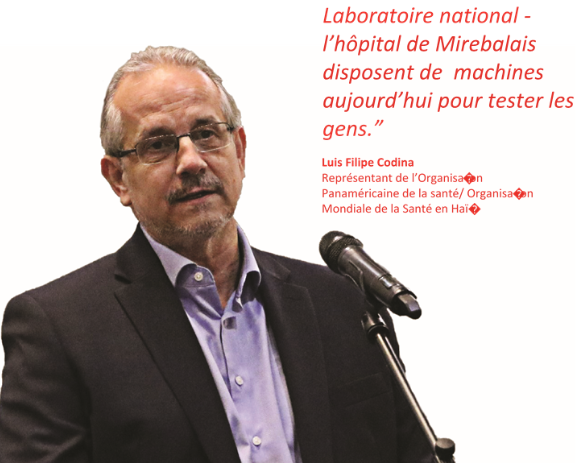

Dans un entretien exclusif accordé au magazine DEV Haïti, le représentant de l’OPS/OMS, le Dr Luis Filipe Codina, exprime une satisfaction mitigée de la gestion de la pandémie dans le pays.

Qui est le Dr Codina ?

Je suis le docteur Luis Filipe Codina, le représentant de l’Organisation panaméricaine de la santé / Organisation mondiale de la santé en Haïti. Je suis un expert en santé publique. Avant d’arriver à Port-au-Prince, j’étais le représentant adjoint de l’OPS/OMS au Brésil. Cela fait déjà près de vingt années de collaboration avec l’OPS/OMS. J’ai travaillé dans plusieurs pays de l’Amérique latine, notamment le Brésil, le Venezuela, le Nicaragua, l’Argentine, l’Équateur, le Pérou. Et voilà, en quelques mots, qui je suis. Haïti est un pays que je connais beaucoup, même si ça change beaucoup.

Parlez-nous de la mission et des objectifs de l’OPS/OMS en Haïti.

Haïti est un pays fondateur de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). Créée en 1948, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est une agence spécialisée de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour la santé publique. On a donc annexé l’OPS à l’OMS. Spécifiquement, c’est un espace de coopération technique. Ce n’est pas un bailleur de fonds. Notre mission est différente des organisations du système des Nations unies. Chaque année, tous les 1er septembre, on se réunit pour définir les stratégies.

En Haïti, nous travaillons dans quatre domaines :

–le développement des capacités du ministère de la Santé publique et de la population,

–la surveillance épidémiologique et les laboratoires,

–la réponse aux urgences et aux désastres,

–la santé maternelle et infantile.

Je dois préciser que nous travaillons directement avec le ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP).

Les premiers cas de Covid-19 furent annoncés officiellement en Haïti en mars 2020. Quelle a été la réaction de l’OPS/OMS à cette nouvelle ?

La Covid arrive en Haïti à un moment où le pays connaît une crise sociopolitique, une crise économique, et la crise Covid vient s’ajouter. Et il faut aussi parler de la saison cyclonique qui se mêle de la partie. Malheureusement, Haïti bouge toujours entre le développement et l’humanitaire. On aimerait beaucoup plus travailler sur le développement que sur l’humanitaire.

Quand la Covid-19 est arrivée, il y avait déjà le plan de réponse du MSPP. Après, le Président a nommé les membres du secteur multisectoriel et de la cellule scientifique. Nous avons accompagné les autorités à réaliser le plan de réponse qu’ils ont mis en place. Nous avons travaillé avec la direction de l’épidémiologie.

Quel est le niveau d’implication de l’OPS/OMS dans la gestion de la Covid-19 en Haïti ?

Notre implication est à trois niveaux. Nous sommes dans la surveillance et les laboratoires. Nous sommes à un niveau moindre dans la prise en charge, car nous ne faisons que former le personnel à cet effet. Et nous fournissons un support logistique à l’État haïtien.

Pour les laboratoires, je dois vous informer que depuis le mois de février, l’équipe du Laboratoire national était déjà prête pour faire le dépistage des gens infectés. Le Laboratoire national est un espace privilégié avec un niveau technique élevé. On a reçu plusieurs délégations de pays de la Caraïbe qui sont venus voir et comprendre le fonctionnement du laboratoire, qui est une référence dans la région.

Si vous allez sur la frontière, vous allez trouver des équipes pour dépister les gens qui reviennent de la République dominicaine. Même si c’est une chose difficile, on soutient cette activité, car dans la réalité, il est difficile de créer des espaces de quarantaine pour ces gens : il faut beaucoup de ressources.

Parlant de laboratoire, pourquoi dépiste-t-on peu de gens, car Haïti n’est pas encore à 10 000 tests effectués ?

Je dois vous dire que seulement trois centres, à savoir Gheskio, le Laboratoire national et l’hôpital de Mirebalais, disposent de machines aujourd’hui pour tester les gens. Bien que je reconnaisse qu’il n’y a pas un seul pays qui arrive à tester tout le monde. Aujourd’hui, je pense qu’il y a encore beaucoup d’efforts à faire, et je vous annonce qu’il y a des démarches pour que, dans tout le pays, il y ait des centres de dépistage.

Êtes-vous satisfait de la gestion de la pandémie en Haïti ?

Le système sanitaire en Haïti n’a pas été renforcé. Tout le monde le sait. En plus, en ayant passé par le « pays lock », c’est facile de comprendre les limites. Il faut dire que les premiers cas ont eu les réponses adéquates. On ne peut pas demander plus à un système défaillant.

Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, car c’est une crise sanitaire et aussi une crise socio-économique. Le gouvernement a acheté du matériel, et aujourd’hui ce matériel est en train d’être envoyé dans tout le pays. Le MSPP fait face à des rébellions pour ouvrir des centres de prise en charge, comme cela a été le cas lors du choléra.

Jusqu’à présent, il y a un travail coordonné entre le MSPP et l’OPS/OMS. J’espère que l’on va continuer à travailler et que beaucoup plus d’efforts seront déployés. On doit renforcer plusieurs domaines, car les faiblesses qui existaient avant la Covid sont encore là et persistent avec la Covid. Plusieurs professionnels sont partis. Les ressources humaines font défaut. La Covid ne fait qu’aggraver un système qui avait déjà beaucoup de problèmes.

Qu’est-ce qui fait la différence entre le mode de transmission en Haïti et dans d’autres pays de la région ?

D’abord, je dois vous dire qu’il y a beaucoup de questions dont on n’a pas encore de réponses. Le nouveau coronavirus n’est pas encore maîtrisé, c’est une façon de vous dire qu’on ne peut pas se précipiter. Je dois vous dire que le mode de transmission est le même.

Haïti a connu deux vagues de transmission :

–la première avec l’arrivée des vols en provenance des États-Unis d’Amérique et de l’Europe,

–la deuxième vague venant de la République dominicaine.

La différence est qu’ici, les personnes les plus touchées, ou du moins les plus infectées, sont les jeunes de 25 à 44 ans. Les gens qui meurent le plus sont dans la tranche d’âge de 60 ans et plus. La pyramide populationnelle ici est différente de celle de l’Europe. Tout le monde a beaucoup de questions, mais très peu de réponses. Dans le monde, on a plusieurs protocoles.

Pour clôturer l’entretien, avez-vous quelque chose à ajouter ?

J’ai une pensée particulière pour les dirigeants de Gheskio qui ont perdu leur groupe électrogène. Vous savez que les générateurs sont partis dans les flammes. Il n’y a pas d’électricité là-bas. Ce problème arrive à un moment où l’on est en pleine crise de Covid. Donc, j’ai une pensée spéciale pour le Dr Pape et son équipe.

Interview réalisée et retranscrite par Hansy Mars.

DevHaiti