Les droits de douane d’hier à aujourd’hui

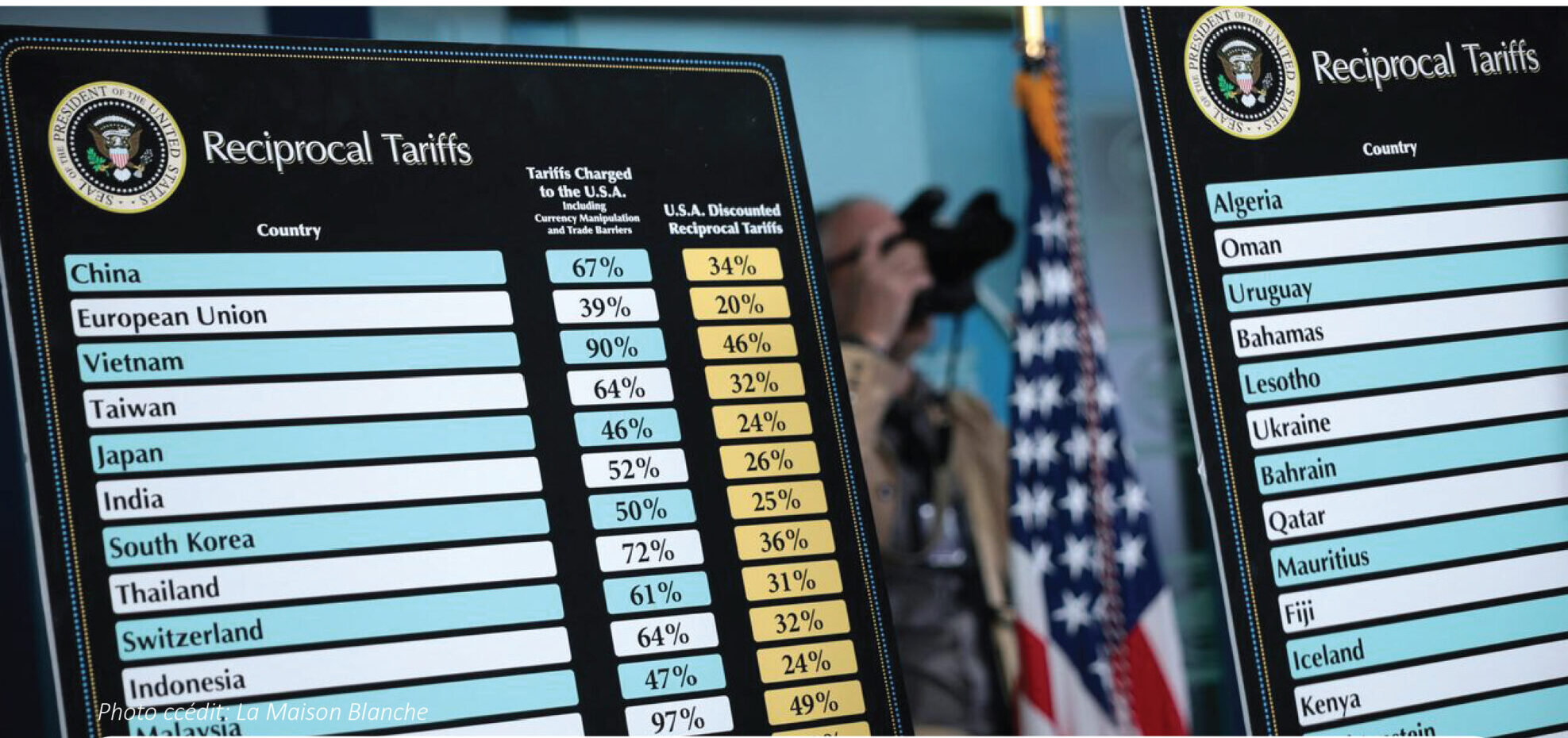

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pour un deuxième mandat présidentiel est ressenti comme une onde de choc conditionnant le genre humain à axer majoritairement tous les débats autour de deux thèmes principaux, l’immigration et le tarif douanier. Aujourd’hui, pendant que le monde entier vit dans l’angoisse d’une guerre commerciale annoncée, la question relative au tarif douanier ou droit de douane anime tous les débats. N’est-ce pas le moment propice pour faire la lumière sur la taxe douanière, sa définition, son origine, ses atouts, ses contraintes ?

Le commerce est une activité humaine presqu’aussi vieille que l’homo sapiens. L’histoire du commerce mondial remonte jusque dans l’Antiquité avec la Chine qui, dès le 3ᵉ siècle avant Jésus-Christ, est arrivée à établir un réseau d’échanges commerciaux de renom sous l’appellation « routes de la soie », la reliant au bassin méditerranéen regroupant pas moins de sept pays dont l’Algérie, l’Égypte, l’Israël, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Un peu plus tard, en l’an 30 avant Jésus-Christ, la Rome antique, au même titre que la Chine, s’est promu comme une puissance commerciale de renom et respectée à cause de sa puissance militaire.

Ainsi, pendant très longtemps, c’est la règle du plus fort qui régissait les échanges commerciaux entre les nations. Il a donc fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour voir les premières règles internationales qui sous-tendent le système économique multilatéral. La fin de la Seconde Guerre mondiale va donc être témoin d’un essor important du commerce international, sous l’égide des institutions de Bretton Woods (FMI, Banque mondiale) de l’ONU et de l’Accord général sur les tarifs douaniers (GATT) signé en 1947 par 23 pays afin d’harmoniser leurs politiques douanières.

Dans la période comprise de 1948 à 1994, le commerce international était régi par les règles et principes établis dans le cadre du GATT. Se révélant, au fil des années, de moins en moins adapté au fonctionnement du commerce international, le GATT a été remplacé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995. Aux yeux des observateurs du monde entier, la création de l’OMC constitue la réforme la plus importante opérée dans le commerce international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En effet, alors que le GATT régissait principalement le commerce des marchandises, l’OMC vise non seulement les marchandises, mais également le commerce des services et la propriété intellectuelle.

Les avantages du commercial international

Le commerce international aide les pays à diversifier leurs sources de revenus et à réduire leur dépendance à l’égard d’un seul secteur ou d’un seul marché. De plus, il facilite le transfert de connaissances et de technologies entre les pays, contribuant ainsi au progrès technologique mondial. Il est aussi un moteur essentiel à la croissance économique, il crée des emplois à travers toute la chaîne de valeur et encourage l’innovation.

Le commerce international représente une réelle opportunité pour les entreprises. Il favorise la croissance économique en exploitant les avantages comparatifs de chaque pays et permet aux entreprises d’accéder à des marchés plus vastes, ce qui élargit leurs opportunités commerciales.

Le libre-échange permet une baisse des prix favorable aux consommateurs. Il ne fait d’ailleurs le protectionnisme (système d’échange international qui fait appel aux taxes douanières pour réduire ses importations et protéger sa production nationale) porte préjudice aux consommateurs des pays pauvres : d’un côté, il augmente le prix des produits importés, de l’autre, il permet aux producteurs nationaux d’augmenter leurs prix.

Les droits de douane

Les droits de douane, taxes douanières ou tarifs douaniers sont un instrument de politique commerciale utilisé quasiment par tous les pays, pour percevoir des recettes ou pour avantager un produit national par rapport à un produit importé au niveau du prix. En d’autres termes, pour mieux appréhender les tarifs, il importe de pouvoir faire la différence entre exportation et importation. Les exportations concernent les biens et les services qu’un pays vend à un autre, alors que les importations sont des biens ou des services introduits dans le pays en provenance d’un autre pays.

D’une façon générale, les droits de douane sont imposés sur les importations et sont appliqués à la frontière par les agences douanières. Les taxes douanières sont perçues par le gouvernement du pays et, bizarrement, ce n’est pas le gouvernement qui paie les tarifs douaniers des marchandises qui entrent dans le pays, ce sont plutôt les importateurs qui doivent payer pour les marchandises ou produits qu’ils importent. Ce qui, en général, rend les produits importés plus chers pour l’acheteur.

Cela explique explicitement pourquoi les pays pratiquant le protectionnisme s’attachent tant aux tarifs douaniers. Ces derniers rendent plus chers les produits importés pour les acheteurs qui, à la longue, finissent par se lasser de consommer un produit exorbitant au profit d’un autre de fabrication locale.

Selon des informations disponibles sur le site scotiabank.com, les pays développés ont aujourd’hui recouru à des politiques commerciales et industrielles interventionnistes pour protéger leurs industries naissantes. Les droits de douane étaient un élément clé de cette stratégie de protectionnisme éducateur. Il existe de nombreux autres outils, appelés obstacles non tarifaires aux échanges, tels que « la dévaluation compétitive de la monnaie, les subventions à l’exportation, les rabais tarifaires sur les intrants utilisés pour les exportations, l’octroi de droits de monopole, les ententes, les crédits dirigés, etc. »

Une majeure partie des économistes sont d’avis que les tarifs douaniers sont contre-productifs et ont un effet négatif sur la croissance économique et le bien-être économique, tandis que le libre-échange et la réduction des barrières commerciales sont favorables à la croissance économique.

Qui paie les tarifs douaniers ?

Bien que les droits de douane soient perçus par le gouvernement, ce dernier ne les paie pas. Si le gouvernement haïtien impose des droits de douane sur les marchandises importées dans le pays, ce sont les importateurs haïtiens qui paient les droits de douane sur les produits qu’ils importent. Pour compenser la hausse du coût des tarifs sur leurs marchandises, ils peuvent décider d’augmenter le prix de ces produits pour leurs clients.

En bref, les droits de douane sur les marchandises importées peuvent rendre les produits importés plus chers pour l’acheteur au bénéfice de la production locale ; ou, du moins, ils peuvent provoquer l’effet contraire en se répercutant sur les dépenses, les flux commerciaux, les recettes de l’État, les taux de change, l’emploi, le PIB et l’inflation et perturber considérablement les chaînes d’approvisionnement.

Accord de libre-échange

En matière de commerce international, le libre-échange est un principe visant à favoriser le développement du commerce international en supprimant les barrières nationales tarifaires et non tarifaires susceptibles de restreindre l’importation des biens et des services. À ce titre, le libre-échange s’oppose au protectionnisme et au mercantilisme.

Selon un principe admis par l’OMC, des pays peuvent conclure un accord de libre-échange qui s’applique uniquement aux marchandises échangées à l’intérieur du groupe. Ou bien ils peuvent accorder un accès spécial à leurs marchés aux pays en développement. D’où l’établissement des accords commerciaux régionaux (ACR) issus de l’article 14 et du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article 14 du GATT de 1994.

Cependant, l’établissement de ces ACR est autorisé par l’instance concernée en tenant compte uniquement des zones de libre-échange (ZLE) et des unions douanières (UD). L’union douanière est un accord commercial régional entre un groupe de pays qui s’associent pour appliquer les mêmes taux ou droits d’importation aux marchandises provenant du reste du monde. Les pays de l’union conviennent également de ne pas appliquer de droits de douane entre eux.

Haïti et le commerce international

Membre à part entière de l’OMC et du Marché commun de la Caraïbe (Caricom), Haïti est très concernée par les échanges commerciaux tant multilatéraux que régionaux. En témoignent ces données publiées par la Banque mondiale indiquant que le commerce représente environ 37% du PIB d’Haïti.

Les principaux partenaires commerciaux d’Haïti sont les États-Unis, la République dominicaine, la Chine, le Canada, le Mexique, la Thaïlande. La balance commerciale du pays tourne incessamment vers un déficit assez important.

Malgré la grande importance de la question tarifaire pour la croissance économique, les autorités haïtiennes ne semblent pas en faire une priorité au vu de la négligence affichée par celles-ci dans l’intégration effective d’Haïti au CARICOM et aux Accords de partenariat économique (APE).