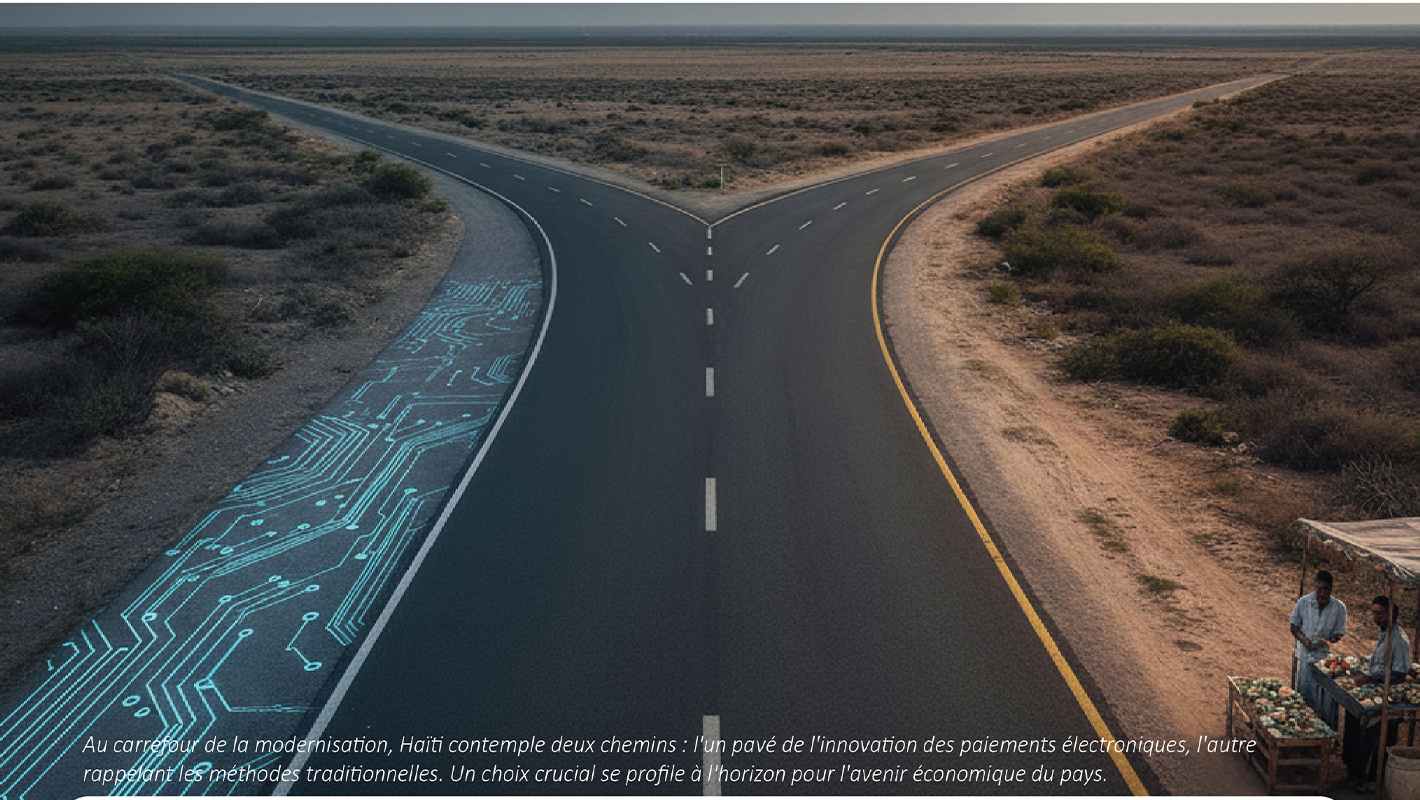

Plateformes de paiements électroniques : Haïti doit faire un choix

L’espèce humaine vit de ses besoins. Comme ses besoins sont multiples et qu’il est totalement impossible pour un humain de disposer de tout ce dont il a besoin, le système de l’échange ou du troc avait permis ou à l’homo sapiens de se procurer le nécessaire pour vivre. Au fil du temps et de l’évolution, les hommes vont créer d’autres moyens d’échanges à travers les monnaies non métalliques (coquillages, fèves de cacao), puis métallique. Au 20e siècle, l’humanité a fait la connaissance du chèque et de la carte de paiement, communément appelés paiement scriptural. Aujourd’hui, nous sommes à l’ère des solutions numériques qui ont grandement amélioré et diversifié les moyens de paiement partout à travers le monde tout en démocratisant l’inclusion économique et financière. Les solutions numériques ont eu des répercussions jusqu’en Haïti où les plateformes de paiement électroniques ont grandement transformé le paysage financier. Toutefois, comme une fleur douce aux épines acérées, certains défis d’ordre sécuritaire, règlementaire et infrastructurel freine la progression du système de paiement numérique que nous tenterons d’expliquer dans cet article.

Vu les retards accumulés par Haïti dans son engagement à atteindre les objectifs du développement durable (ODD) de 2030, les autorités ont jugé que la route la plus courte pour atteindre les ODD demeure l’inclusion économique et financière à travers l’utilisation des solutions numériques. En effet, les données mises en évidence par les Nations-Unies en 2023, permettent de confirmer que l’inclusion numérique participe à la réalisation de 13 des 17 ODD (UNSGSA, 2023).

En Haïti, l’adoption de certains instruments digitaux comme le SPIH et les portefeuilles électroniques représente une opportunité majeure pour promouvoir une inclusion financière durable, mais reste encore limitée à certains segments de la population. Si on ajoute à cela le rôle majeur que peuvent jouer la téléphonie mobile et l’internet dans l’accroissement de l’inclusion financière, on peut dire qu’Haïti a une belle carte à jouer à ce niveau. Car, selon les données de l’enquête FinScope 2018 sur les ménages révèlent déjà que 58% de la population disposent d’un téléphone portable de base, 33% possèdent un smartphone, 15% ont accès à l’internet, et 7 % disposent d’un ordinateur portable, tandis que 7 % possèdent un ordinateur de bureau.

Ajouter à cela le fait que 43 % de la population utilisent un portefeuille électronique, tandis que plus de 71 % de ces utilisateurs l’utilisent pour effectuer des transferts d’argent. De 2018 (date de l’enquête Finscope) à aujourd’hui, il y a eu surement une évolution de ces données dans le sens d’une amélioration des chiffres huit ans après l’enquête.

Une analyse des chiffres de cette enquête, proposée par la BRH dans le volume III de la « Revue Développement des Compétences et Connaissances Financières (RDCCF) » montre qu’une proportion significative, 71% des utilisateurs de ces services, utilisent les produits de transferts d’argent. Cela met donc en évidence le rôle clé de ce service, non seulement dans les interactions quotidiennes, en particulier pour les ménages dépendant des envois de fonds de la diaspora, mais aussi dans la sphère de l’inclusion financière.

Par ailleurs, les produits d’épargne occupent une place non négligeable, avec 51 % des utilisateurs. Ce qui traduit un intérêt marqué pour la gestion des fonds à moyen et long terme. En revanche, les consommateurs de services financiers liés aux produits de crédit sont estimés à 24 %, et ceux aux produits de transactions courantes à 22 %. Bien que ces derniers chiffres soient relativement moins importants, ils demeurent cruciaux pour le soutien des activités économiques, en particulier pour les entreprises et les travailleurs à revenus modestes, lit-on dans ce document produit par la BRH.

Poursuivant dans son analyse des données de l’enquête Finscope 2018, la Revue signale que l’adoption progressive des solutions numériques se manifeste également à travers l’utilisation croissante des portefeuilles électroniques, avec un taux de 43%, qui offre des alternatives modernes aux services financiers traditionnels, même si leur pénétration reste encore inégale. En revanche, les services d’assurance, avec seulement 8 % d’adoption, témoignent d’une sensibilisation limitée à la gestion des risques.

Ces données, précise la BRH, mettent en lumière les priorités financières des consommateurs de services financiers tout en révélant des opportunités stratégiques pour renforcer l’inclusion financière et promouvoir l’éducation numérique en particulier, afin d’accroître l’adoption des services innovants et de mieux répondre aux besoins variés de la population.

Renforcer la vigilance des usagers des services plateformes de paiements électroniques

Selon le constat de la RDCCF de la BRH, des raisons diverses ont favorisé, au cours de ces cinq dernières années, une utilisation plus répandue des services financiers à partir des téléphones mobiles et des Fintechs de paiements. La Banque centrale haïtienne, dans le cadre de ses attributions de promotion, de règlementation et de supervision du système de paiement, a mis en place depuis quelques années le « Processeur national de Paiement (Pronap) ».

Cet outil de modernisation des infrastructures de paiement du système financier national, principalement destiné au secteur bancaire et les autres institutions financières locales, se donne pour objectifs de : réduire la prépondérance des paiements en espèces dans les transactions financières ; promouvoir et vulgariser les moyens de paiements électroniques ; renforcer le niveau de sécurité dans le traitement des opérations de paiement; réduire le coût élevé des transactions ; améliorer les longs délais ; encaissement des valeurs et d’exécution des opérations ; garantir le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de règlement.

Ce faisant, le Pronap offre aux utilisateurs des paiements électroniques des avantages consistant à l’intégration des réseaux monétiques locaux fonctionnant déjà sur le marché ; l’émission de cartes de paiement par toutes les institutions financières habilitées à le faire ; l’introduction de nouveaux « intervenants » dans le paysage des paiements par cartes, la facilitation de l’inclusion financière numérique.

A côte des institutions financières notoires sur le territoire national, d’autres services de paiements électroniques comme MonCash, NatCash, KashPaw, et autres ont permis à un nombre incalculables de consommateurs non encore bancarisés d’effectuer ou de recevoir des transferts d’argent, de payer des factures, etc., en utilisant simplement leur téléphone mobile. De jour en jour, l’évolution fulgurante de la technologie permet aux plateformes fintech de paiements d’augmenter leur gamme de service à la communauté comme le paiement des salaires, achats en ligne et autres transactions assez complexes.

En d’autres termes, les plateformes de paiements électroniques haïtiens offrent des avantages considérables aux consommateurs en ce qui a rapport à l’efficacité et la rapidité des transactions. Par exemple, les transferts de fonds de la diaspora vers Haïti sont considérés comme du pain béni pour une population à forte majorité de chômeurs, où le service de paiement des institutions bancaires s’apparente à une punition pour la clientèle modeste.

Les solutions numériques de paiements écartent aux utilisateurs la nécessité de recourir à l’argent liquide. Elles garantissent une certaine sécurité en réduisant les risques de vol ou de fraude que suscite l’utilisation du cash. Le paiement électronique est un gage de traçabilité des fonds qui facilite contre les fonds non déclarés et l’évasion fiscale. Il permet aussi une diminution du coût des transactions

Les défis du paiement sans cash

Cependant, l’évolution vertigineuse du paiement digital n’est pas sans anicroches pour les utilisateurs d’un pays comme Haïti où les infrastructures de base nécessaires à l’opérationnalisation de pareil système ne sont pas toujours disponibles. L’autre souci majeur des paiements électroniques en Haïti est leur déficit d’interopérabilité très pénalisant pour les utilisateurs privés de la possibilité de pouvoir transférer des montants d’une plateforme à une autre.

La sécurité demeure aujourd’hui le souci premier des consommateurs des services de paiements électroniques. On entend souvent des cas où des clients disposant d’un compte dans telle plateforme se font arnaquer ou berner par un inconnu. On rencontre également sur le marché des transferts des plateformes de paiement ne disposant d’aucune reconnaissance légale des autorités concernées.

La réalité socioéconomique, la localisation géographique et l’absence d’infrastructures technologiques et d’éducation financière poussent une bonne partie de la population haïtienne hors des espaces services internet. Avoir accès aux services bancaires par le biais de l’internet ou un smartphone est un luxe qu’un grand nombre d’Haïtiens ne peuvent pas se permettre.

A l’heure où l’inclusion financière facilite des portefeuilles électroniques et des cartes de paiement sans contacts à nos plus proches voisins de la Caraïbes, aucune des grandes villes haïtiennes ne disposent pas de 12 heures d’électricité par jour. Au moment où les applications de paiements électroniques sont en train de changer les habitudes de consommation, Haïti doit faire un choix entre la possibilité de travailler à l’inclusion financière durable ou devenir un musée des antiquités numismatiques.

DevHaiti