Que devons-nous savoir sur l’ODD 13 ?

S’il est vrai que le monde actuel connait beaucoup de progrès, surtout en termes technologiques et de production, de grands dangers d’ordre climatique planent sur la planète. La modernité ne s’accorde pas nécessairement avec la nature sans une prise de conscience dans nos procédures de production. Les dangers climatiques pourraient, dans le futur, supprimer toutes formes de vie sur terre. Les activités de l’homme entraînent leurs conséquences climatiques, et tous les pays, voire les individus, sont appelés à appliquer des comportements responsables vis-à-vis de la planète.

Le changement climatique désigne l’ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Selon le Groupe d’Experts Inter- gouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), le changement climatique s’accompagnerait de plusieurs phénomènes qui auraient de grandes conséquences sur notre vie :

• Une perturbation du cycle de l’eau.

• Une augmentation de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles d’origine climatique (sécheresses, inondations, tempêtes, cyclones)

• Une menace de disparition de certaines espaces côtières, en particulier les deltas, les mangroves, les récifs coralliens, les plages d’Aquitaine etc…

• Une expansion de la recrudescence du paludisme et de l’extension de maladies infectieuses comme la salmonellose ou le choléra.

• Une accélération à la baisse de la biodiversité: disparition d’espèces animales ou végétales.

Voici en gros, toutes les mauvaises conséquences qui vont accompagner le changement climatique et qui demandent des réponses urgentes de la part des décideurs publics, privés et de la société civile à travers le pays. C’est ainsi qu’en décembre 1997, au Japon, précisément dans la ville de Kyoto, 184 des 193 Etats membres de l’ONU, ont signé un accord appelé Protocole de Kyoto, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et qui vient s’ajouter à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En outre, lors de la 21 ième conférence des Nations Unies sur le climat en 2015 à Paris (COP 21), de grandes mesures ont été prises par 195 pays pour lutter contre les changements climatiques. Parmi les grandes mesures adoptées à Paris nous pouvons citer les suivantes :

• Le maintien des températures en dessous de 2 (d’ici 2100) par rapport à la température de l’ère préindustrielle et prendre toutes les mesures possibles pour empêcher les températures d’augmenter de plus de 1.5 C ;

• La résilience et l’adaptation au changement climatique, notamment via un développement « low carbon »

• L’adoption des modes de financement permettant de réaliser ce développement «low carbon».

Cependant, en 2018, les mesures déjà prises par les gouvernements dans le sens de réussir les objectifs de la COP 21, sont encore loin de ce qu’elles devraient appliquer. Selon l’Oxfam, les pays riches ne respectent pas l’engagement qui consistait à investir 100 milliards de dollars par an dans des mécanismes écologiques jusqu’à 2020. En 2016, seuls 56 milliards de dollars US de financement publics ont été fournis. Les financements promis par les pays riches devraient permettre aux pays en développement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de s’adapter aux impacts des changements climatiques.

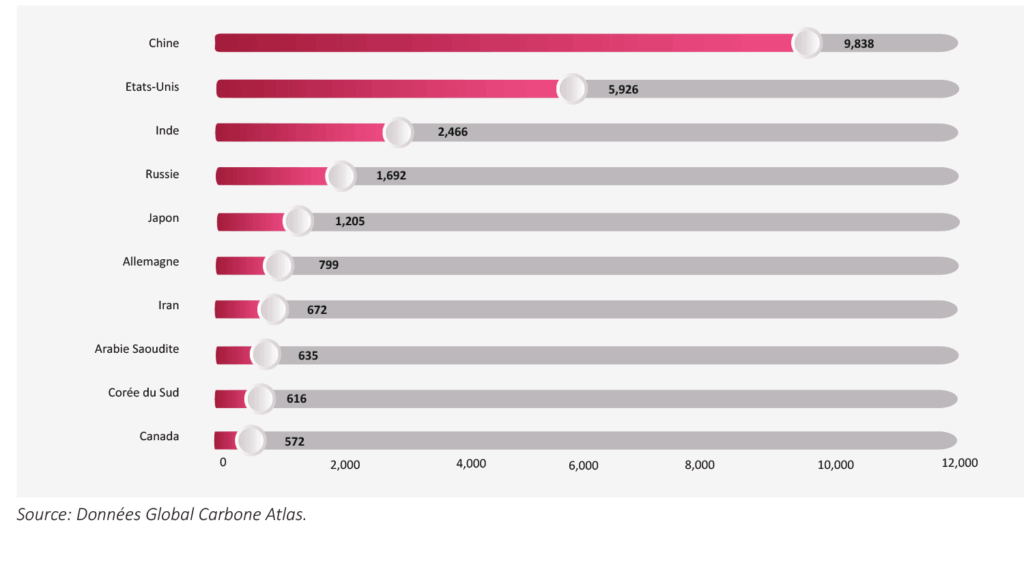

Emissions de CO2 par pays (millions T, 2017)

Source: Données Global Carbone Atlas.

Dans le graphique (), nous pouvons remarquer que les émissions de gaz à effet de serre sont très liées avec les grandes économies mondiales. Cela se traduit par le fait que les deux plus grandes économies du monde, occupent les deux premières places. Nous remarquons aussi 5 parmi les 8 pays (G-8) les plus riches du monde (G-8), font partir des pays qui envoient plus de CO2 dans l’atmosphère. Cela signifie que le changement climatique est un phénomène qui concerne d’abord les pays développés. Néanmoins, les pays en développements polluent et sont aussi concernés. La planète, étant un bien commun, le problème doit interpeller tous les pays, voire tous les individus sur terre.

Changement climatique comme problème mondial.

Les émissions de gaz à effet de serre ont, selon le GIEC, plus que doublé pour la période allant de 1990 à 2017. Le réchauffement climatique mondial provoque des modifications durables de notre système climatique, qui font peser des menaces, parfois à conséquences irréversibles, sur les populations notamment les plus pauvres. Les dommages moyens annuels causés par les séismes, tsunamis, tempêtes tropicales et inondations se chiffrent en centaines de milliards de dollars, avec une dépense annuelle de 6 milliards de dollars par an affectés à la seule gestion des risques liés aux catastrophes. Selon le PNUD, en 2017, depuis la période préindustrielle, le change- ment climatique causé par l’activité humaine est estimé à 1 . Depuis 1980, le niveau de la mer a grimpé de 20 cm et une augmentation de 30 à 122 cm est prévue d’ici 2100, cela représente de sérieus- es ménages pour des zones côtières dans le monde. Pour répondre à ces problèmes, les scientifiques ont conseillé de limiter le changement climatique à 1.5 , il faut, en ce sens, diminuer les émissions de CO2 de 45% entre 2010 et 2030, et arriver à 0 vers 2050.

Focus sur Haïti.

Comme le changement climatique est un phénomène global, nous sommes aussi en Haïti, touchés par ses effets et nous devons contribuer à contenir les dégâts qu’ils peuvent causer, ici ou chez nos voisins les plus proches. Selon un rapport de l’Oxfam et de l’Université de Montréal, les signes de changements climatiques en Haïti sont les hausses de température et une pluviométrie atypique. En effet, entre 1973 et 2003, la température moyenne a augmenté de plus de 1 , les conditions météo extrêmes et variables ont alterné entre sécheresse dans la saison sèche (généralement entre décembre et avril) et forte tempêtes et ouragans pendant la saison des pluies (généralement entre Août et Novembre). Géographiquement, notre pays est très exposé aux changements climatiques, car nous nous retrouvons dans la trajectoire des tempêtes tropicales formées dans l’Océan Atlantique et qui frappent les Caraïbes chaque saison des pluies. Ces dernières années, selon plusieurs experts nationaux, le pays fait face à de profonds changements de climat qui intensifie la fréquence et les effets des tempêtes tropicales et des ouragans. Plus de 40 millimètres de pluies tombent chaque année en Haïti, ceci produit des torrents dans les mornes érodés et déboisés aussi bien que des débordements de rivières.

Haïti a été classé comme le 21ème pays le plus « à risque » en termes environnemental au monde par le World Risk Report de 2014 (et le 2ème pays le plus vulnérable au monde). Haïti est considéré comme l’un des pays les plus exposés aux différents aléas naturels. Il a également été classé comme le troisième pays le plus exposé dans le monde, selon l’indice mondial des risques clima- tiques pour 2015. Selon les dernières estimations de l’International Disaster, 96% de la population est exposé au risque de catastrophes naturelles.

Le pays se situe aussi dans une zone sismique active, en 2010, nous avons connu la catastrophe naturelle la plus cruelle de notre histoire, faisant plus de 300 000 morts tout en plongeant l’écono- mie dans une dépression avec une croissance négative de l’ordre de (-7%). Malgré tout, la prise en charge de l’environnement n’intéresse guère nos autorités publiques. Cela peut se traduire par les faibles dépenses, notamment d’investissement, effectuées dans l’environnement. En 2017-2018 par exemple, le ministère de l’Environnement (MDE) n’a reçu que la somme de 757.5 millions de gourdes, soit environ 10 millions de dollars US.

Nous pouvons aussi considérer l’état des départements, nous constatons que certaines rivières comme celles de l’Artibonite, la Grande Rivière de Jacmel et la Rivière de Grande-Anse, au moment des inondations, reçoivent dans leurs lits les terres arables emportées par les pluies. Ces facteurs aggravent les prochains tours d’inondation, conduisant à la destruction des cultures, des fermes et les infrastructures agricoles, aussi bien que le bétail et les vies humaines. En somme, nous expérimentons en Haïti, de grands problèmes causés par le changement climatique, la sédimentation des rivières et la pollution. Ils dégradent tout l’écosystème de reproduction des poissons comme les mangroves et les récifs coralliens, ils impactent négativement sur le cheptel des paysans et la productivité des terres, ce qui renforce la pauvreté et l’insécurité alimentaire dans notre pays, notamment dans des départements comme la Grand-Anse et le Sud. Ces conditions, favorisent l’exode des cultivateurs des campagnes vers les villes, ce qui fait baisser la production nationale, et impacte négativement toute l’économie nationale.

DevHaiti