Retour du choléra sur fond de crises multidimensionnelles

Le choléra est à nouveau dans nos murs, des années après son éradication. L’épidémie a fait son apparition sur fond de crises multiples. Environ 2 mois après la résurgence de l’épidémie choléra, 11 648 cas de diarrhée aiguë aqueuse ont été recensés, environ 10 000 cas suspects ont été hospitalisés pour un total de 202 décès. «Environ 40% des cas confirmés concernent les enfants qui portent le fardeau le plus lourd depuis le début de l’épidémie», alerte l’UNICEF. Les centres hospitaliers, en proie à de multiples crises, notamment les troubles socio- politiques et la pénurie de carburant, sont mis à rude épreuve.

Retour sur le dossier de l’épidémie du choléra a fait couler beaucoup d’encre en Haïti. Ce dossier a retenu l’actualité dans une divergence de prise de positions sur sa provenance, et bien entendu sur la fiabilité sur certaines statistiques y afférant. Si le premier cas a été identifié dans le département de l’Artibonite en 2010, la propagation dans tout le pays se faisait tellement rapide qu’elle a été la préoccupation du gouvernement d’alors, la société civile, les acteurs du système sanitaire sur fond de panique au sein de la population. Aujourd’hui encore dans un contexte de crise politico-économique et sociale, on parle de l’inquiétante recrudescence du choléra dans une ambiance de paralysie des soins de santé, où certains hôpitaux ferment leurs portes à cause de l’inaccessibilité du carburant à travers le pays.

L’introduction du choléra en Haïti

Au mois d’octobre 2010 dans le département de l’Artibonite, précisément dans la 5ème section de la commune de Saint-Marc, ont été identifiés les premiers symptômes d’une maladie caractérisée par une déshydratation rapide causée par la diarrhée et le vomissement. Cette épidémie devenait inquiétante pour la population qui comptait déjà en quelques semaines, plusieurs cas de décès. Au mois de novembre, les autorités sanitaires ont officielle- ment parlé de choléra. Entretemps, le bilan s’était beaucoup alourdi.

Certaines recherches, publiées en 2011, ont associé l’origine du choléra à la mission onusienne (Minustah), en Haïti depuis le 1er juin 2004. Dans son ouvrage publié en 2015, intitulé «Les Nations Unies et le choléra en Haïti : coupables, mais non responsables?», Ricardo Seitenfus, diplomate et universitaire, ex-représentant de l’OEA en Haïti, met en avant la responsabilité des casques bleus dans l’introduction du choléra en Haïti et défend énergiquement la nécessité pour l’ONU de dédommager les familles des victimes. Il dénonce en qualifiant de «crime commis par les plus hautes autorités des Nations unies, le Secrétaire général, le département des affaires juridiques [du secrétariat général de l’ONU], le représentant des Nations unies en Haïti, le commandement militaire [de la MINUSTAH]» pour avoir nié pendant très longtemps, jusqu’en 2016, leur responsabilité dans l’introduction du virus de choléra en Haïti.

Le Ministère haïtien de la Santé Publique (MSPP) a joué la carte de la prudence quant à la provenance du virus pour ne pas indéxer de façon concluante les soldats de l’ONU comme le faisaient la poupaltion et d’autres chercheurs indépendants. Par ailleurs, le gouvernement d’alors s’est attelé à sensibiliser la population, encadrer les institutions sanitaires à travers le pays tout en prenant un ensemble de mesures pour freiner la propagation du virus qui, déjà, en était à des milliers de cas par jour.

Des statistiques qui en disent long

En août 2016, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a communiqué ses estimations par rapport à l’épidémie du choléra qui a causé, selon elle, 10,000 morts pour plus de 800,000 cas de contamination. Parallèlement, selon l’ex-représentant de l’OEA en Haïti, Ricardo Seitenfus, au cours de l’année 2010, le nombre de victimes recensées se chiffre à plus de 50,000 contrairement aux 10,000 décès officiels annoncés par l’Organisation panaméricaine de la santé et l’Organisation mondiale de la santé.

Il a fallu attendre jusqu’au 31 janvier 2019 pour enregister, selon le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) de l’ONU, une baisse considérable sur l’évolution du choléra en Haïti avec un taux d’incidence de 0.03% en décembre 2018. Toujours selon OCHA, les départements de l’Artibonite, du Centre et de l’Ouest du pays ont été les plus touchés en nombre de contaminations et de décès. La resurgence du choléra dans une crise sociale profonde

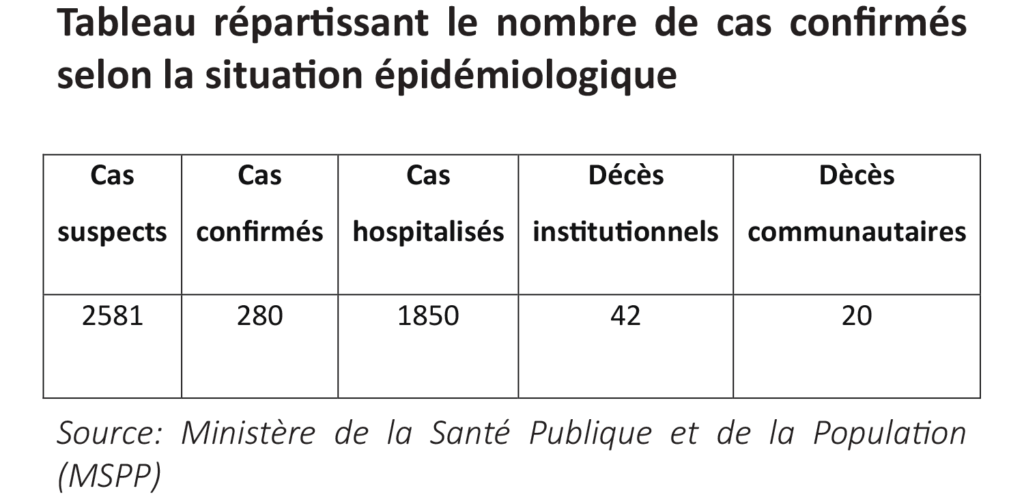

Alors que la population haïtienne vit depuis quelques mois une crise sociale des plus complexes, où les structures sanitaires du pays ferment graduellement leurs portes à cause du problème de l’essence posé à l’echelle nationale, quelques cas de choléra ont refait surface. Les autorités sanitaires du pays ont confirmé n’avoir enregistré aucun cas de choléra en Haïti depuis février 2019, avec les efforts concertés des différents partenaires internationaux. Le directeur de l’unité de communication et des relations publiques du MSPP, Dr. Jeanty Fils Exalus, a communiqué à notre rédaction les statistiques du 1er au 27 octobre 2022, confirmant la resurgence du choléra dans le pays. Une propagation rapide et inquiétante.

Le MSPP poursuit en présentant la situation dans la prison civile de Port-au-Prince, enregistrant déjà 271 cas suspects, 12 cas confirmés et 14 décès jusqu’au 17 octobre 2022.

Ces cas enregistrés inquiètent la population haïtienne et les observateurs internationaux par rapport à la paralysie du transport qui isole la population du fait de la mainmise des groupes civils armés qui contrôlent l’ère métropolitaine de Port-au-Prince et une bonne partie du territoire national. Pour faire face à cette tendance épidémiologique, il faudra aux acteurs de santé la libre circulation dans les grandes agglomérations dont les cas de contamination et de décès sont les plus fréquents, et malheureusement soumises à l’insécurité et au kidnapping, sans parler du problème du carburant. Les mauvais souvenirs de la population ressurgissent dans un contexte extrêmement difficile. Elle s’inquiète pour sa survie, si les autorités ne prennent pas le contrôle de cette rapide propagation du virus.

En attendant, les mesures préventives sont les meilleurs moyens pour ne pas être contaminé. Selon l’ONG Solidarités Internationales, elles sont, entre autres, les suivantes:

• Se laver les mains à l’eau et au savon après avoir été aux toilettes, avant de manger ou de préparer un repas, avant de s’occuper de son enfant ou après l’avoir changé, après avoir été en contact avec une personne souffrant de diarrhée;

• Boire uniquement de l’eau traitée (chloration) ou conditionnée;

• Cuire les aliments et les consommer encore

chauds, éplucher les légumes et fruits;

• Proscrire les aliments préparés et vendus sur la

voie publique;

• Proscrire toute préparation à base d’eau d’origine non contrôlable;

• Utiliser des latrines ou autres systèmes sanitaires, ne pas déféquer en plein air, notamment à proximité d’un point d’eau ou d’une rivière.

DevHaiti